鬼茸が山伏に噛みつこうと追いかけてくるので、まず最初に男が逃げ出し、それに山伏が続きます。鬼茸も二人を追いかけて、三人は退場します。

男と山伏が足をくるくる回すように逃げていますね。絵としてとても可愛くて、雰囲気も出ているのですが、もちろん舞台上ではそんな動作はしていません。鬼茸の重厚な動きに対して、いかにも命からがら逃げているように見えたということの表現となっています。

なにもかも放り出して逃げてしまう二人ですが、このあとどうなるのだろうと、家の方がちょっと心配になりますね。終わり方があっさりしていて、余韻が持たされているという狂言の特色がここにも出ています。

さて主要人物三人が退場した後の処理、というのは演出上結構難しいものがあります。

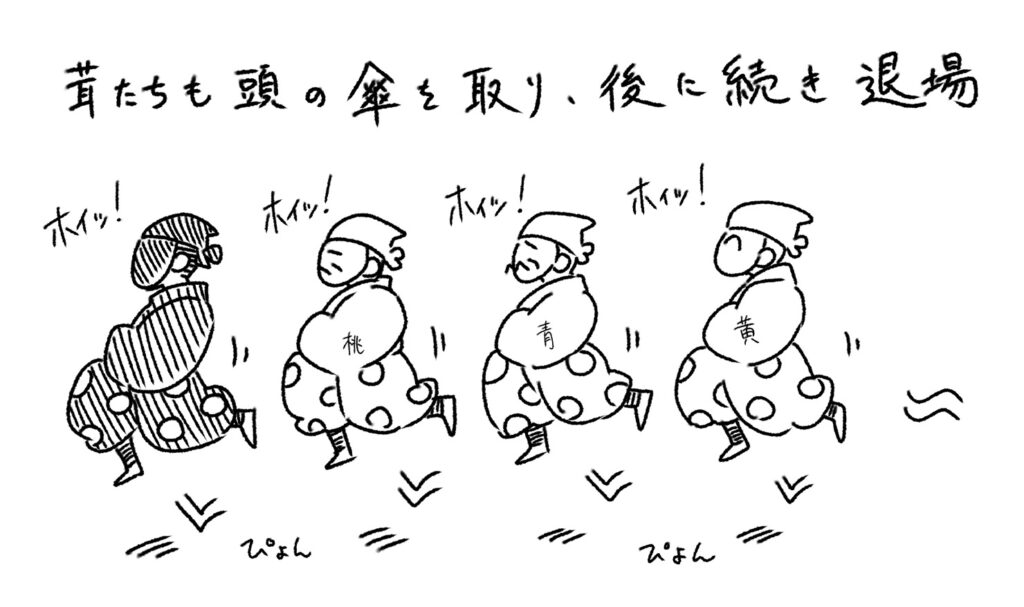

ここでは、茸たちがいつの間にか舞台上に並び、笠を脱いで舞台に置き、行列を作ってホイホイ飛びながら退場していきます。なんとなくあっけにとられる感じなのですが、面白い終わり方ですね。

なぜ笠を置いていくのか、まだそこに茸の根が残っていることを示しているのでしょうか。

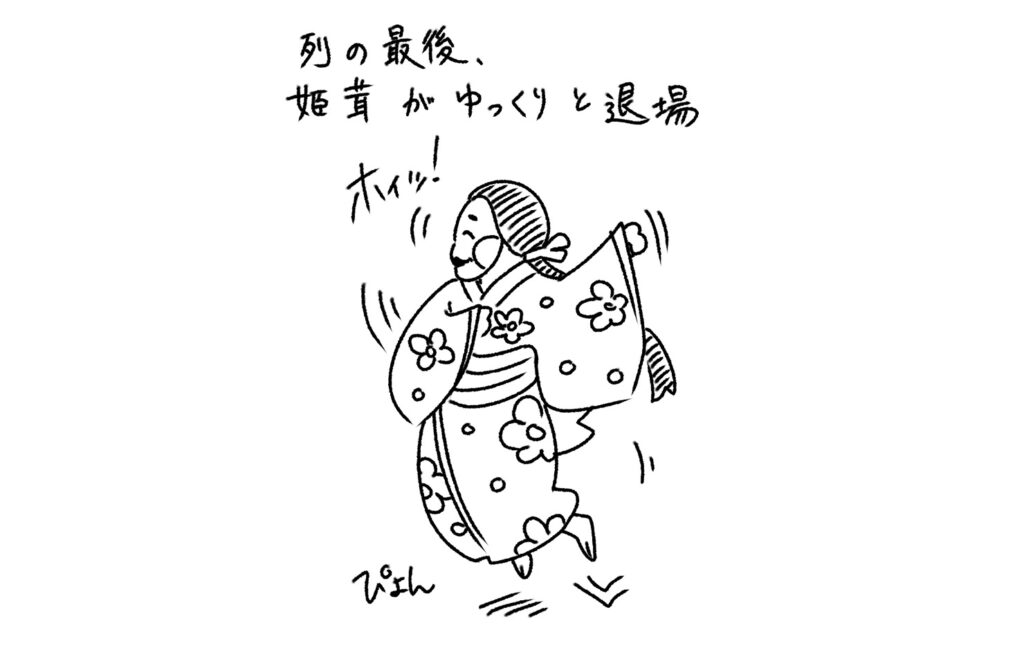

この映像での演出では、姫茸だけが最後まで舞台に残っていて、一人「キャッ、キャッ」と言いながら、ちょっとしなを作り、よろけながらゆっくり退場します。なぜそうするのか、気になるところですが、もしかしたらもっと小さな子供が演じている場合に、自然と動作がそうなって、それがとても面白かったことがあったのかもしれません。

作者は何が描きたかったの?

狂言の世界に慣れていない若い人が見ると、あまりにシュールな感じで、その不気味さに戸惑う場合も多いようです。そして、一体何が言いたいのだ、何を伝えたいのだろうと考えるようです。そこでたどり着くのが、「正しいと思ってやったことが必ずしも良い効果になるとは限らないということを、面白く表現することがねらいなのかと思った」とか「結局山伏がどういう人物なのか、掴みきれなかったので、ねらいがあまり分からなかった」というような感想になるようです。結構教訓的なことを読み取ろうとする人が多いようなのですが、それは学校教育で、常に道徳的な善し悪しが付いて回わることに慣れているせいかもしれません。

狂言はお勉強として見てもちっとも楽しくありません。

私は「人って茸に似ている! 狂言師は茸になれる」というようなことが、この狂言を作るきっかけになっているのではないかなと思っています。

深刻なテーマ性がなくても、愉快な作品として成り立ってしまう。そんなところにも狂言の魅力がありますね。

質問の中に次のような面白い物がありました。

右手で数珠を持っていたが、それは何か意味があるのか、役者が右利きだからか、特に意味は無いのか、元々右で持つと決められているのかが気になった。

よく見ていますね。扇も持つ場合は右手に扇、左手に数珠です。今回の山伏は扇を手に持っていないので、右に数珠をもっているのでしょう。また修験道を極める山伏にとって、数珠は祈りの道具であると同時に、外敵や悪を調伏するときには、相手に数珠を激しく打ち付けるので、利き腕で持つのでしょう。