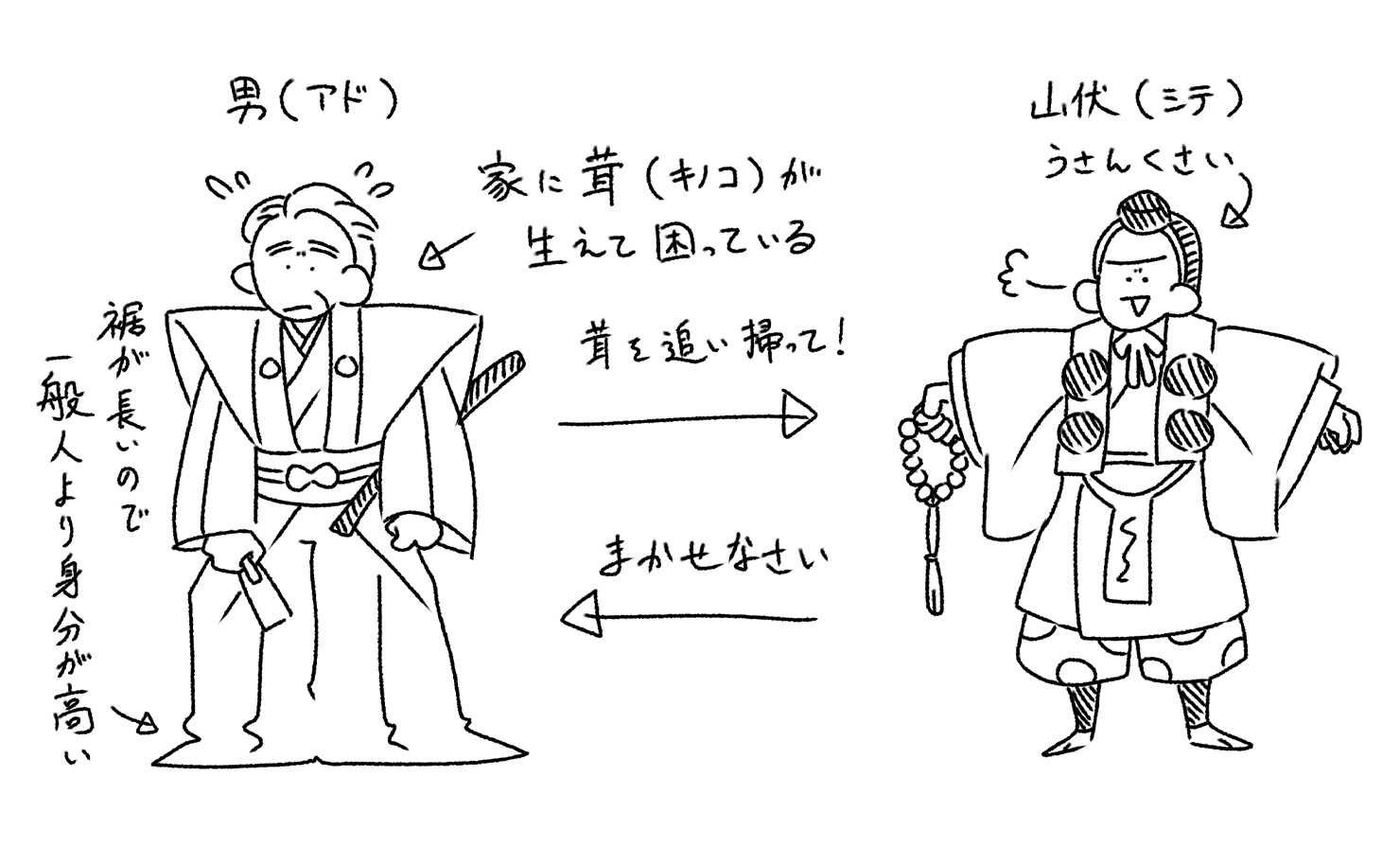

男

男の装束は〈附子〉の主人と同じですね。身分も同じく、ちょっとした有産階級、烏帽子は付けず、脇差しを挿した、長上下姿です。

山伏

頭には兜巾・肩から掛けた篠懸・上着は水衣・括り袴姿です。

山伏登場のシーン

山伏が登場するシーンは、能〈葵上〉のパロディーのようになっていて、これも山伏の人物造型にかかわる、面白さの大きな要素となっています。

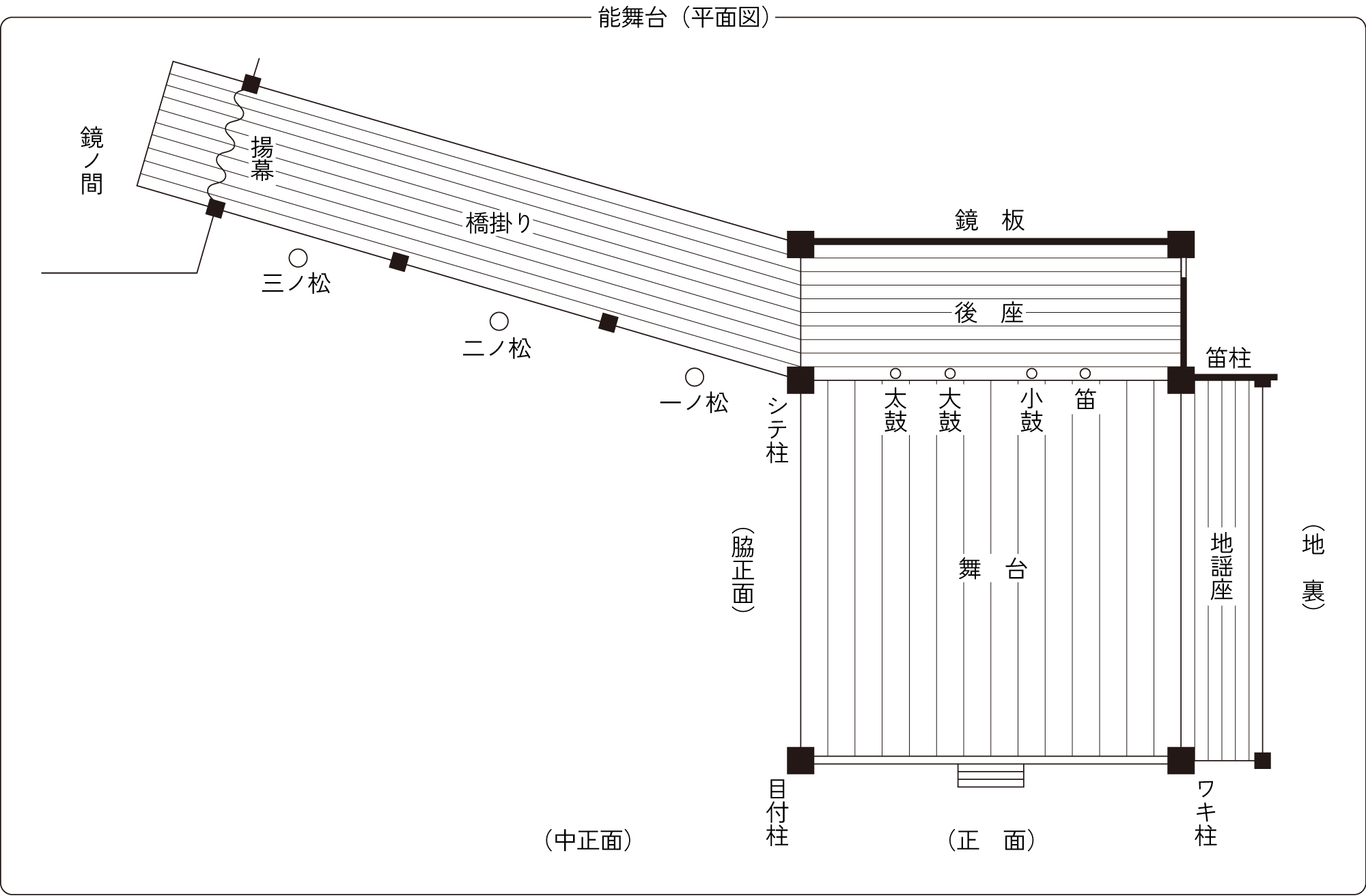

まず男が呼びに行きますが、舞台から橋掛かりに行きかかり、揚げ幕に向かって声を掛けます。もうすでにここから〈葵上〉を真似ています。

出てきた山伏は〈葵上〉の横川小聖と同じ謡を謡います。「九識の窓の前、十乗の床のほとりに、瑜伽の法水を湛へ、三密の月を澄ますところに、案内申さんとはいかなる者ぞ」というとても難しい謡ですが、要するに「全身全霊を籠めて悟りの境地を得ようと修行しているのに、邪魔するのはだれだ」といったところでしょう。〈葵上〉では大変霊力の強い、皆から尊敬されている山伏という設定です。

〈葵上〉を知っている観客だと、「あ、この山伏すごい人なんだ」とまず思うのですが、その後すぐに男を見てずっこけるので、「あれっ」と不信感が湧いてきます。

山伏と男の関係

男と山伏は以前からの知り合いです。家人が病気になったとき祈祷してもらったら回復したので、男は山伏に全幅の信頼をおいて、信じ切っています。

ただし、山伏が何か高等技術を発揮して難病を治したというわけではなく、自然に治癒しただけらしいことも、この会話の中で示されています。「あれ?」。もうこのあたりで「似非山伏」という情報がしっかり提供されています。

このような基本情報を、二人が男の家までの道中で知らせます。

ですから、この時の会話はしっかりキャッチしておかないと、人間関係がちんぷんかんぷんということになります。

橋掛かりから舞台に入って、向かって左奥の常座から、まっすぐ目付柱前に出て、舞台先を右の脇柱の方へに移動し、さらに方向を変えて目付柱を目指して移動します。狂言における移動は、概ねこのようになっていて、舞台を三角形に動きます。最初の場面、男が山伏のところに行く時も、同じように舞台を動いています。つまり客席正面から見ていて、向かって右奥半分はあまり使用しない裏の空間となっています。