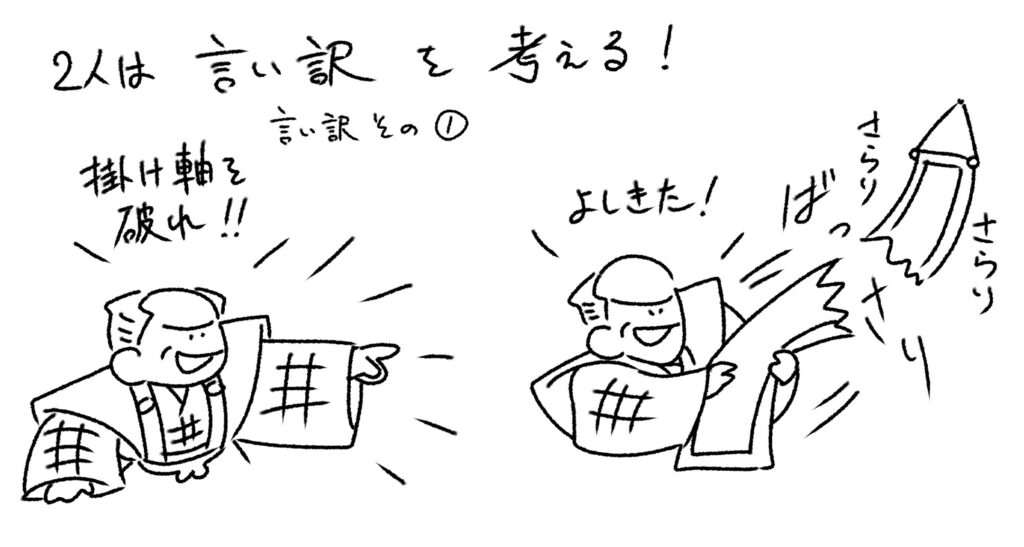

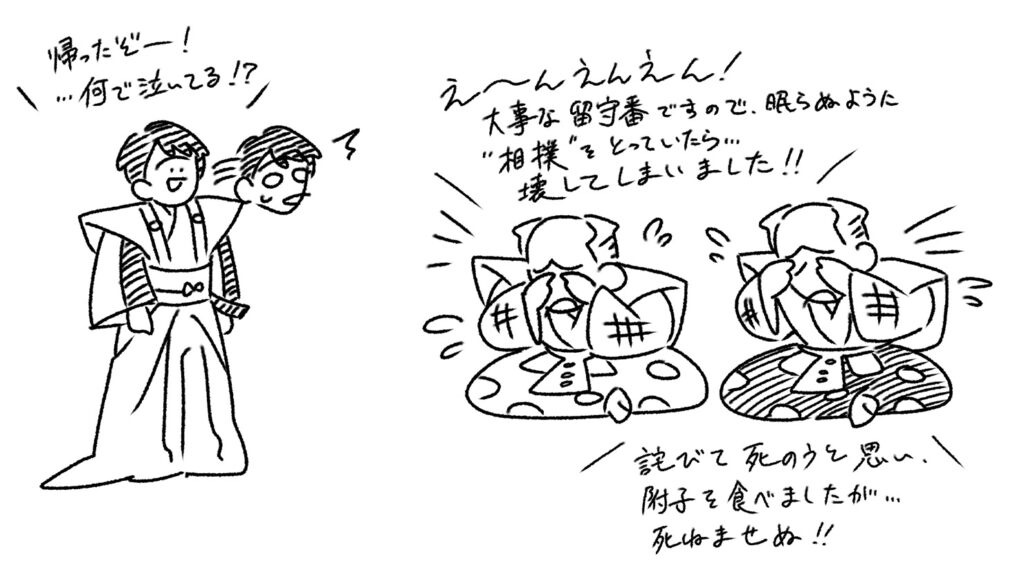

附子を食べてしまった言い訳として

①掛け軸を破る

②台天目茶碗を割る

という主人対策を講じる二人です。

これらはすべて太郎冠者の発案で、次郎冠者は兄貴分の言うとおりにやっています。この場面を見ると、やはり太郎冠者は好奇心旺盛なだけでなく、アイデアマンで、その時々で臨機応変に色々なことを思いつける人物であることがわかります。

次郎冠者は時には文句を言いつつも、根本的には太郎冠者を信じていて、命じられるままに動いています。

舞台上には掛け軸も天目茶碗もでておらず、演技によってあるように感じさせる場面です。こういうところ、狂言を初めて見る人にはまるでジェスチャーのようで、新鮮な面白さがあるかも知れません。

台天目は、台に載っている唐渡りの高価な天目茶碗のことで、形はすり鉢状です。絵は実際の天目茶碗とは形も大きさも違うのですが、映像を見ると、確かに絵のような器を割っているように感じられます。

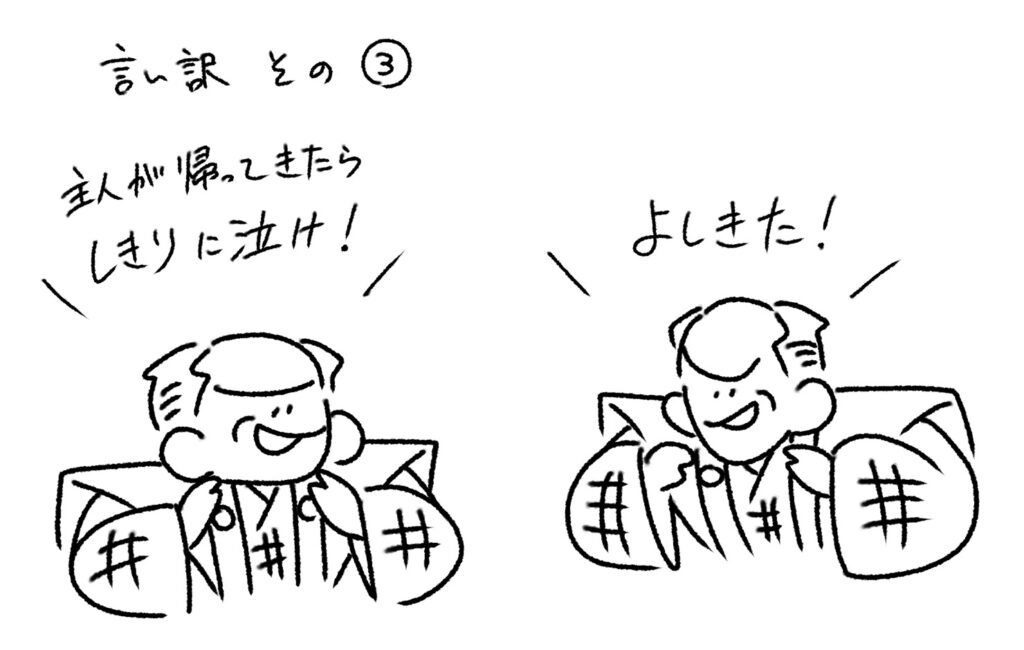

次郎冠者は太郎冠者に言われるままに、主人が帰ってきたときに一緒に泣き真似をします。

太郎冠者はどこからこのような計画を考えていたのでしょう。明確ではないのですが、少なくとも掛け軸を破り、天目茶碗を壊したときには、それを言い訳に使おうと考えていたことは、その後の展開でわかります。

もしかすると、附子が砂糖だとわかったときにすでに構想が浮かんでいたのかも知れません。ケチな主人を虚仮にして、まんまと砂糖を味わってやろうと考え、同時に頭が猛スピードで回転して、言い訳まで決めていたということです。

しかし、舞台上の太郎冠者には、そんな計画があるとは思えません。附子に魅せられ、一口食べた時に砂糖だとわかった驚きと喜び。砂糖の誘惑には抗いようはありません。夢中で食べてしまって、さあその時、主人対策があっというまに頭の中にできあがったみたいです。

その辺りの人物造型について台本上には何も規制はないので、演者が自由に肉付けしていきます。岩田さんが捉えた太郎冠者は、その時その時の展開を心から楽しんでいるように見えますね。あっけらかんとしていて、悪気がないようでいて、計画性があって、頼りになるリ-ダーでもあります。

一方次郎冠者は、掛け軸を破り、天目茶碗を割り、泣き真似をするということにどういう意味があるのかわからないまま、時には反抗しながらも協力します。

この場面では見事に泣いてみせるのですが、なぜ泣くのかと聞いたりはしません。そして太郎冠者の敷いたレールに見事に乗っかり、附子を食べてしまった言い訳をしていくのです。

このあたりやはり二人の息がぴったり合っていて、使用人として協力し合いながら主人に対応していることが明らかです。

主人の頭の中を想像して描いていますね。

面白い発想です。