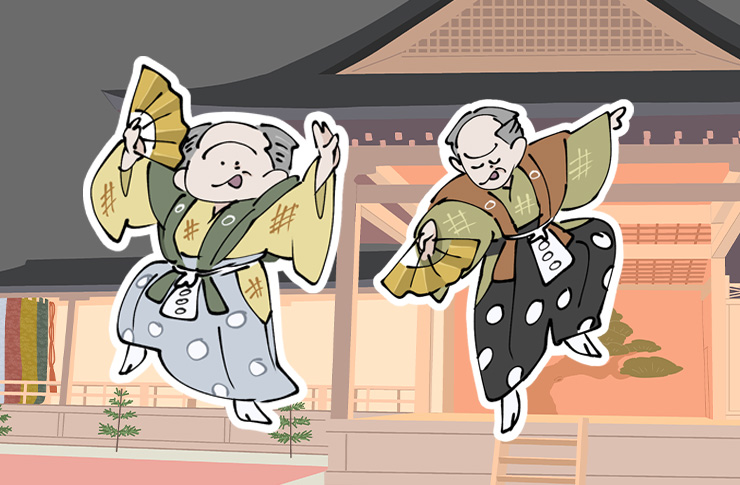

登場人物

シテ(主役) 太郎冠者

アド(相手役) 次郎冠者

アド(相手役) 主人

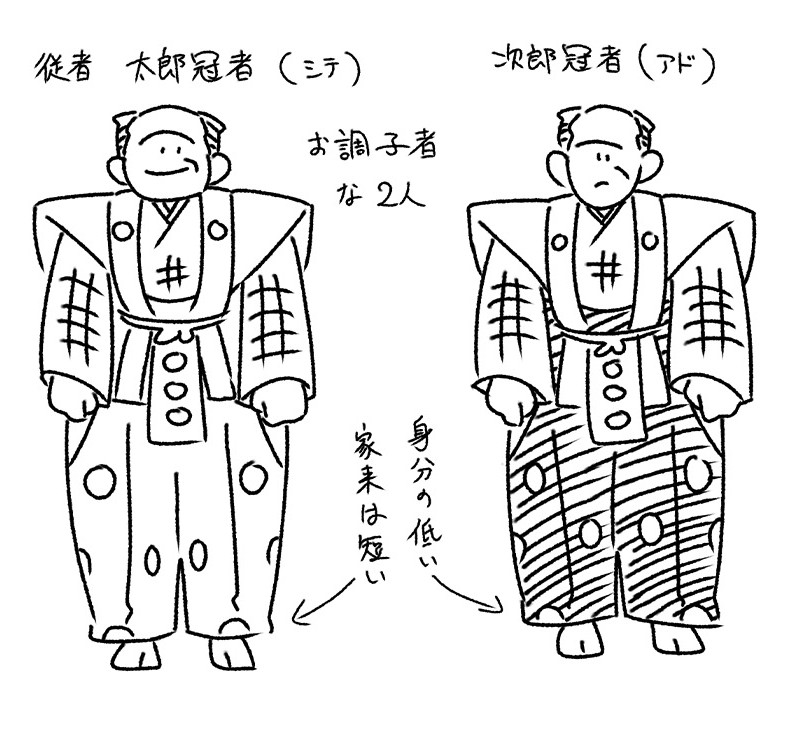

「太郎冠者」「次郎冠者」は使用人の呼び名で、固有名詞ではありません。「冠者」は冠を付けている人ということで、元服していることを意味しますから、成人男子という意味です。太郎はその家の最古参の使用人を意味しています。二人いるときは二人目が「次郎冠者」と呼ばれます。

<附子>では使用人が二人おり、太郎冠者は次郎冠者の兄貴分ということになります。また、狂言では一人しか使用人がいない家も多い中で、二人抱えているということは、この家はかなり裕福だということになります。そのことは様々な場面でも感じさせます。

あらすじ

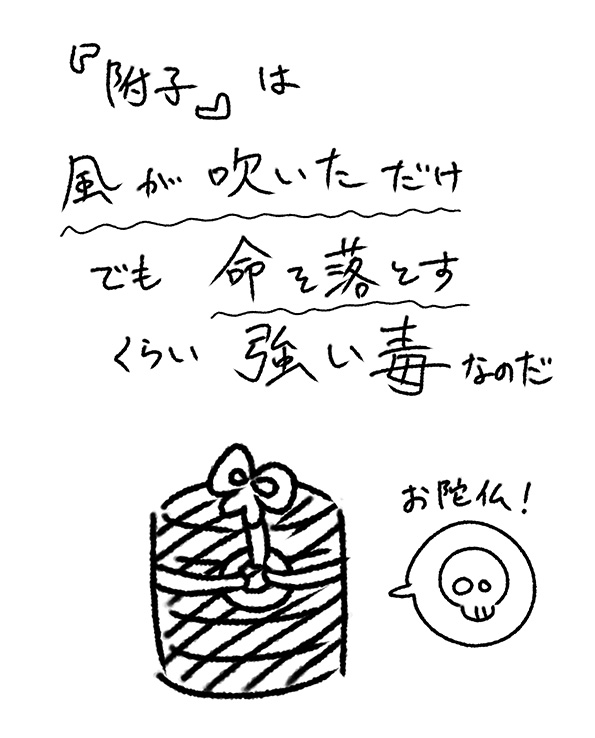

主人は太郎冠者・次郎冠者に桶を見せて、附子という猛毒が入っているから絶対開けないようにと厳重に注意した上で、留守を言いつけ出かけていく。

太郎冠者は桶の中身が見たくなり、次郎冠者に協力させて蓋を開けてしまう。いかにも美味しそうで、魅せられたように一口食べてびっくり。それは砂糖であった。夢中で食べる二人。とうとう全部食べてしまう。

主人にどう言い訳するか、一計を案じた太郎冠者は、次郎冠者に掛け軸を破らせ、さらに二人で台天目茶碗を割ってしまう。

主人が帰ってくるのを見透かして泣き真似をする二人。訝る主人に対して、二人で相撲を取っていて壊してしまい、死ぬつもりで附子を食べたけれども、全部食べても死ねないと言う。大切な道具を壊したばかりか、附子まで食べたことに腹を立てる主人に追い込まれる。

曲名「附子」と原話について

曲名にもなっている「附子」は、トリカブトの根を乾燥させた生薬で、漢方薬としてもちいられますが、そのままでは猛毒で、口にすれば死に至るほどの強い毒性があります。

この狂言の原話は鎌倉時代後期の仏教説話集『沙石集』(無住編)に見え、後に一休咄としても流布しましたので、そちらでご存じの方も多いのではないでしょうか。

狂言資料としては最古の『天正狂言本』では「ぶすさたう」(附子砂糖)として所収されていますが、主人と太郎・次郎冠者ではなく、坊主と二人の若い僧とされています。

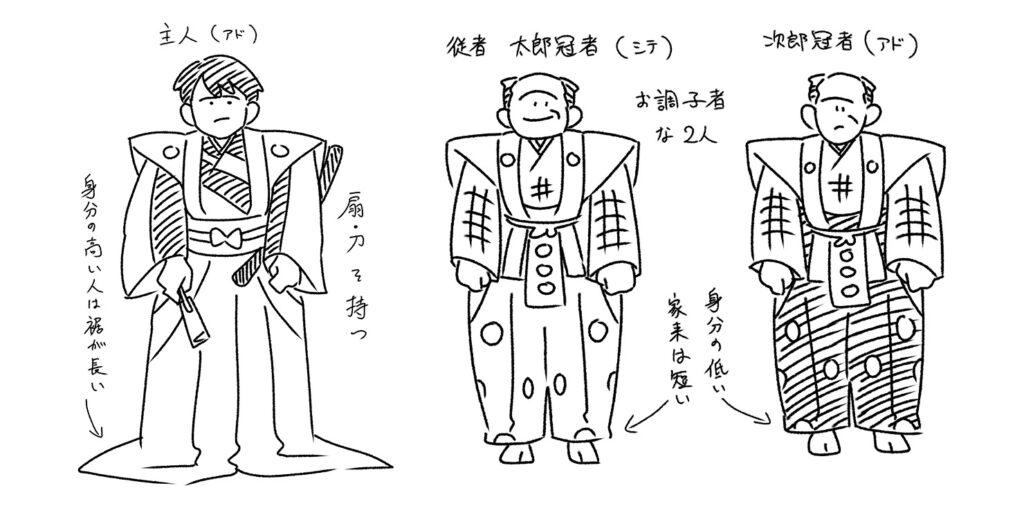

身分によって決まっている服装

狂言は江戸時代という身分制度と階級社会の中で演じられてきたものなので、服装にも厳然としたルールがあり、一目見てどういう立場の人か、どういう職業かがわかる仕組みになっています。現代を舞台とした新作狂言は別ですが、現在でもしっかり守られているルールです。

主人

〈附子〉は小名狂言(太郎冠者物)に分類されます。大名に比べてずっと小さな私有地(名田)を所有する有産階級といった人物です。烏帽子は付けず、長上下姿です。肉体労働などは必要の無い身分なので、長袴を穿いています。

太郎冠者・次郎冠者

使用人ですが、台所仕事や掃除などの雑多な労働や、牛や馬の世話などをする役は他にいるらしく、もっぱら主人の近くに居て様々な用を足す役割を担っているようです。肩衣・半袴、狂言上下と呼ばれる仕事着を着ています。

肩衣は背中に大胆な絵が描かれていることが多く、着る人の人柄まで象徴していることもあるので要注意です。太郎・次郎は色違いのおそろいを着ていることが多いです。

和泉流1)・大蔵流2)それぞれ約30分の上演時間なので、授業では同じ日に両方見て比較します。これが本格的な狂言を鑑賞する最初の授業だったせいか、先に見た和泉流に関して、岩田さんは何にも絵を描いていません。きっと驚きと好奇心でただただ見入ってしまったのでは無いでしょうか。そのためか絵はすべて大蔵流のものになっています。

1) 野村万作,野村萬斎:狂言でござる DVDビデオ「野村万作狂言集」, 第3巻,角川書店,2001年.

2) 茂山千作ほか:茂山千作・千五郎の狂言のたのしみ,森崎事務所.