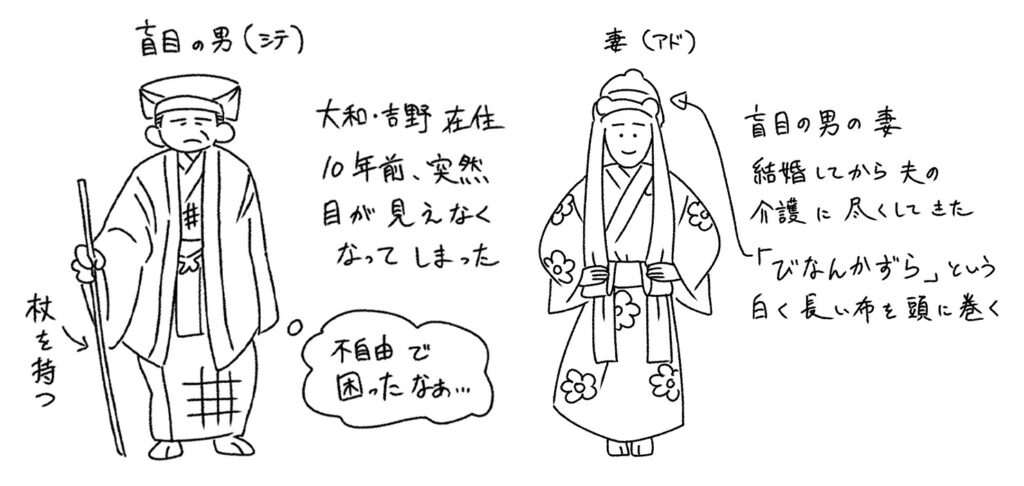

登場人物

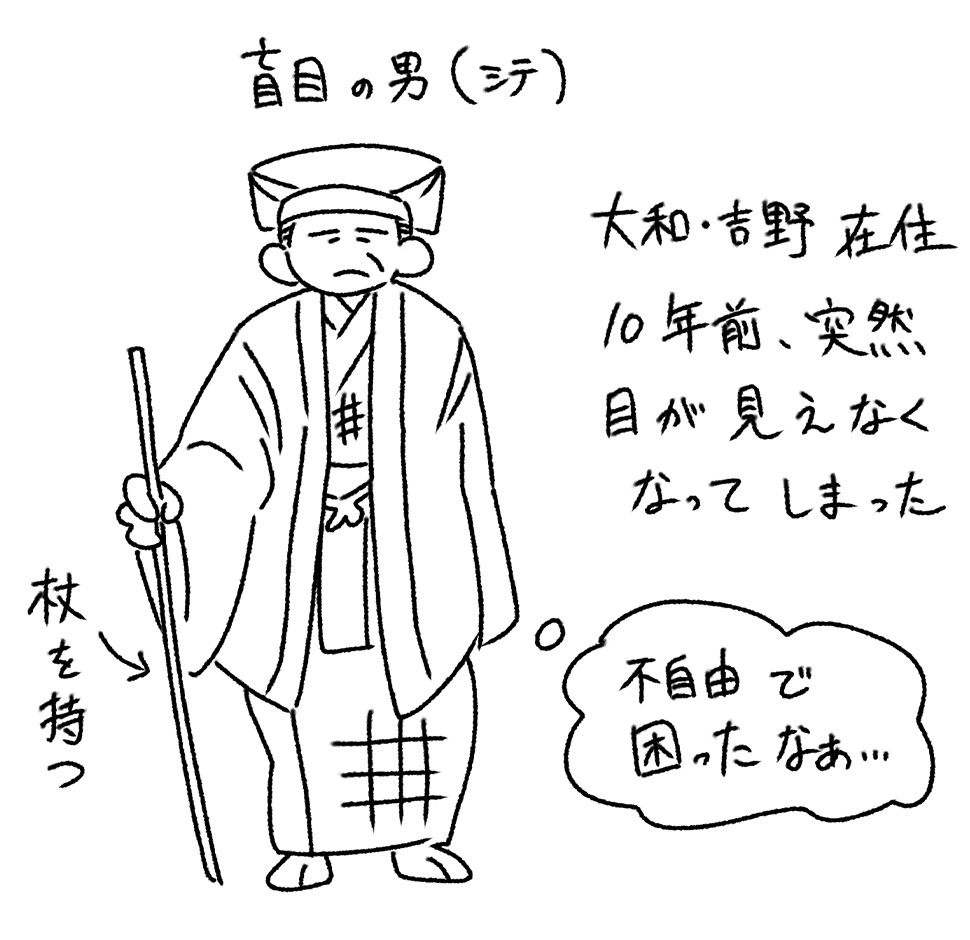

シテ(主役) 男(盲人)

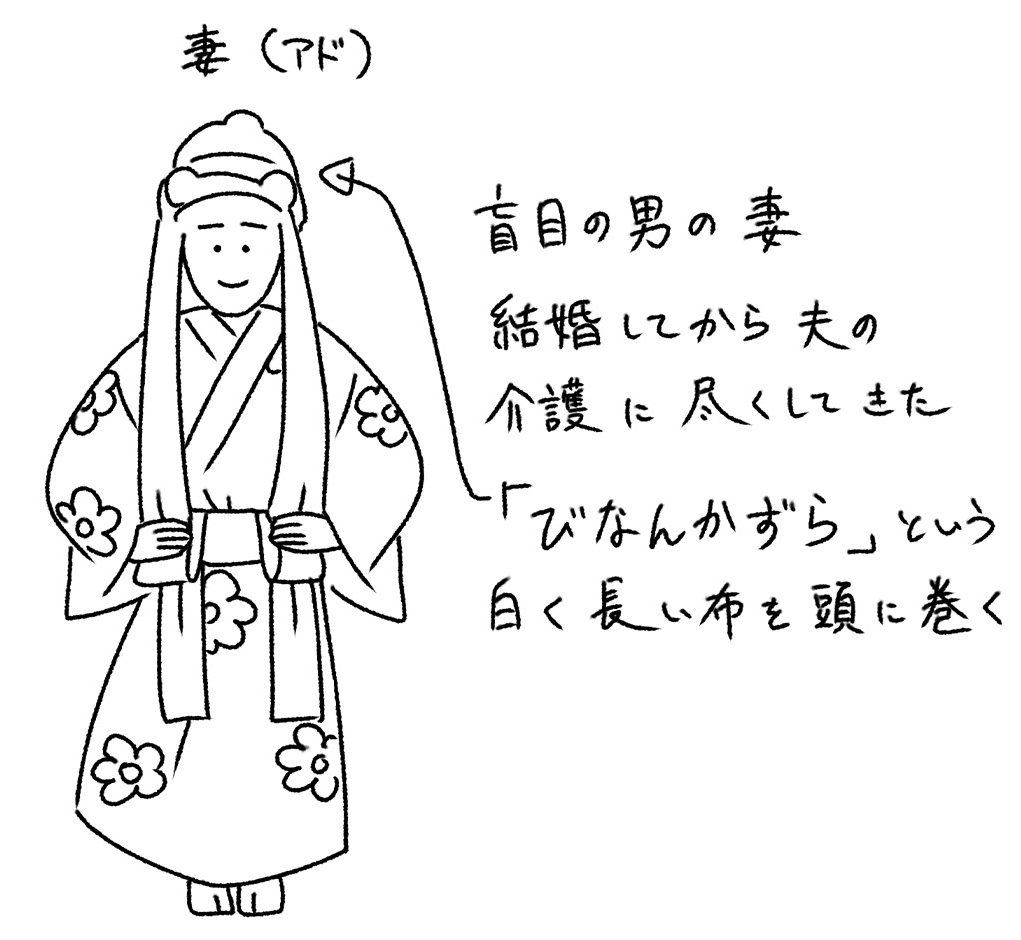

アド(相手役) 妻

座頭狂言に分類されます。盲目の男が主人公です。盲人は、平家語りや按摩療治などを生業とする座を形成し、検校・別当・勾当・座頭という官位を設けていましたが、それとは別に、一般的な盲人を座頭とも呼びます。ここでは、後者の方ですね。

あらすじ

吉野の里に住む男は、妻と結婚してすぐに俄盲となり、10年不自由な生活を強いられてきた。吉野の山奥、川上に眼病を良く治して下さる霊験あらたかな地蔵菩薩があると聞いて、一人で出かける。

道中、苦労しながら地蔵堂に到着すると、多くの人が参詣していた。その人達と言葉を交わす内に夜も更け、読経の声を聞きながらまどろむと、夢に地蔵が現れ、目を開けてやるという有難いお告げがあった。

目覚めるとすぐ目が見えるようになり、大喜びで帰路につく。まだ持っていた盲杖に気づき、これを捨ててしまう。

途中まで出迎えた妻と喜び合うのもつかの間、実はこれには条件が付いていたことを白状する。霊夢によると妻とは悪縁で、そのために目が見えなくなったので、妻と離縁すれば目を開けてやるということだった。

それを聞いた妻は激怒し、地蔵を悪し様に罵る。妻を離縁して目を開けて貰おうと気楽に考えていた男だったが、妻は目がまた見えなくなったところで、今までと同じじゃないかと譲らないので、妻とは別れない決意をする。

まさか一度開けた目をまた暗くするなんてあり得ないだろうという妻の楽観は見事に裏切られ、再び目が見えなくなってしまう。

哀しみながらも、二人は寄り添って、家に帰っていく。

問われる夫婦の絆と愛情

〈附子〉〈茸〉という楽しい狂言のあとに、こんな重いテーマの狂言もあるのだと、ちょっと衝撃を与えることも目論んだ順番となっています。登場人物は二人だけで、わかりやすい内容ですし、上演時間も30分弱、狂言に慣れていない人が見ても、そんなにしんどい思いをしなくて済むと思います。

また、家→道中→地蔵堂→道中→家と場面が変わり、背景や大道具無しで舞台上に様々な物を存在させる、狂言ならではの演技法の魅力がたっぷり含まれていて、その表現方法に新鮮な驚きを感じることでしょう。夫婦二人の会話で進行する前後の場面の中に、シテが一人狂言で見せる中盤が挟まれており、その鮮やかな対比も、面白い手法です。

目か妻かという選択を迫られる夫、これは結婚前の若い人達にも容易に理解できる、身につまされるような重く苦しい難問ですね。誰もが自分だったらどうするだろうと、自問自答することになります。古典芸能なんて、自分の世界とは別次元のものだ、という意識を取り払うことができる気がしますし、狂言って、単なる娯楽、お笑い、のような印象も払拭できるので、三番目にこれを組み込んでいます。 こんな深刻な狂言にも、随所に笑いの要素が組み入れられています。演者によって深刻さを重視するか、滑稽感を表に出すか、違ってくると思います。

男女の服装

主人

盲人であることを示す角頭巾を被り、小格子の着物を着流に着て、腰帯を締めています。その上から十徳を羽織っています。盲人なので、杖をついています。

それなりに裕福な人の、隠居状態のような服装ですね。

妻

頭に美男鬘という被り物をしています。長さ約5メートルの白い布を頭に巻き、両端を顔の左右に垂らして帯に挟んだ物です。女房役の場合の定型です。美しい縫箔(刺繍と金銀箔で模様を付けた装束)を着流し、帯で結んでいます。

大蔵流では江戸初期で廃絶されています。現代では新しい要素も組み入れて復曲活動も行われていますが、授業は和泉流のみのビデオ1)で進めています。文中で紹介する狂言の台詞はそのビデオの字幕のものを使用しています。

1) 野村万作,野村萬斎:狂言でござる DVDビデオ「野村万作狂言集」, 第4巻,角川書店,2001年.