ここからシテの一人芝居が始まります。

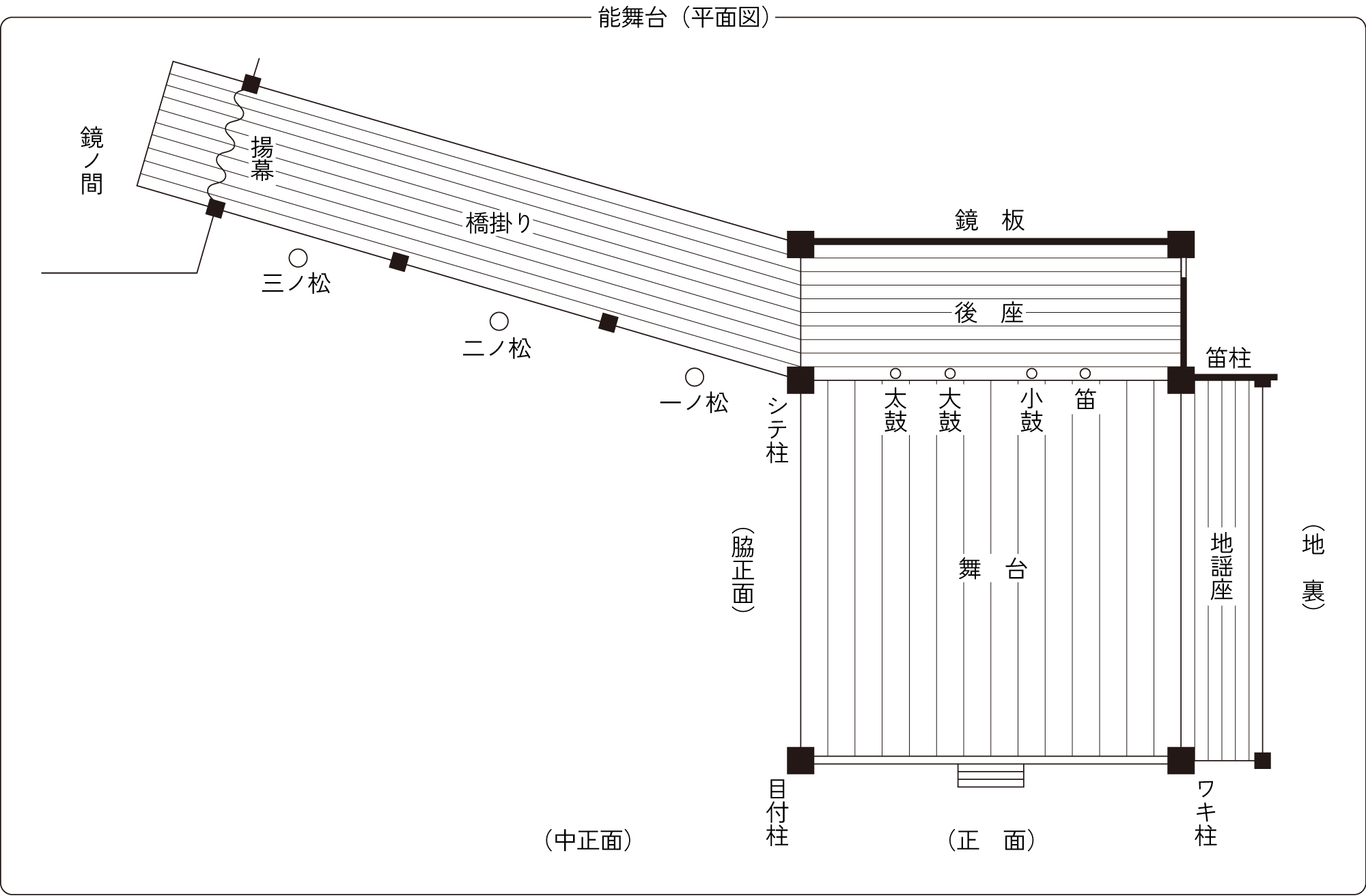

道行きは〈茸〉で説明したように、常座からまっすぐ目付柱まで出て向きを変え、脇柱の方に少し移動して、また向きを変えて目付柱を目指す、という定型的な三角形の動きです。

頼りなげな様子がよく描けていますね。やっぱり一人では危ないなあと感じるところです。

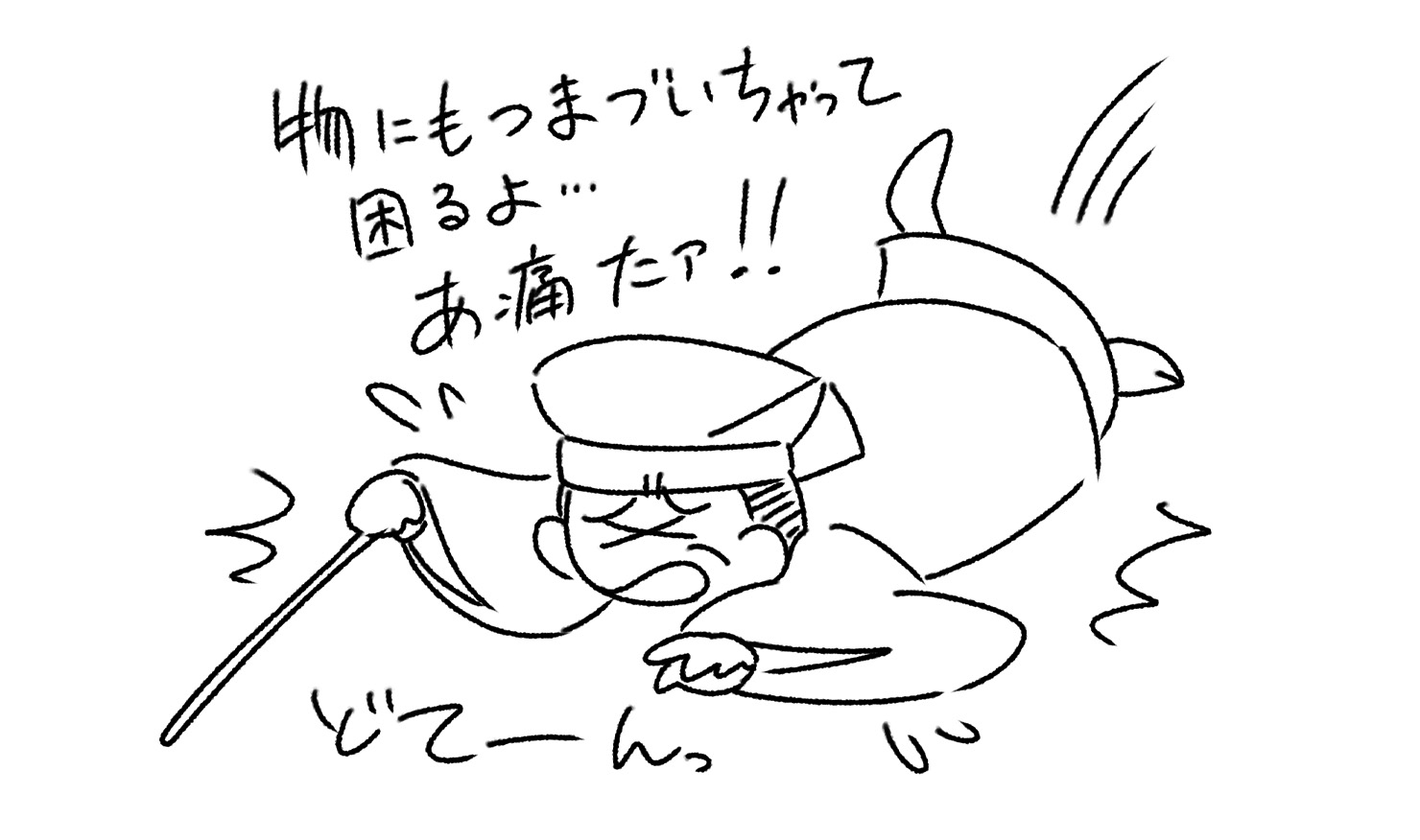

俄盲のせいで、道中も苦労が絶えません。このような姿を見ると、やはり妻も同行すれば良かったじゃないかと、思えますね。不慣れな山道を登って、どうやって地蔵堂にたどり着くのだろうと、ちょっと心配にもなります。

絵ではすごく可愛く転んでいますね。 「痛い」という演技がこの狂言の中に二箇所あって、ここが最初の場面です。

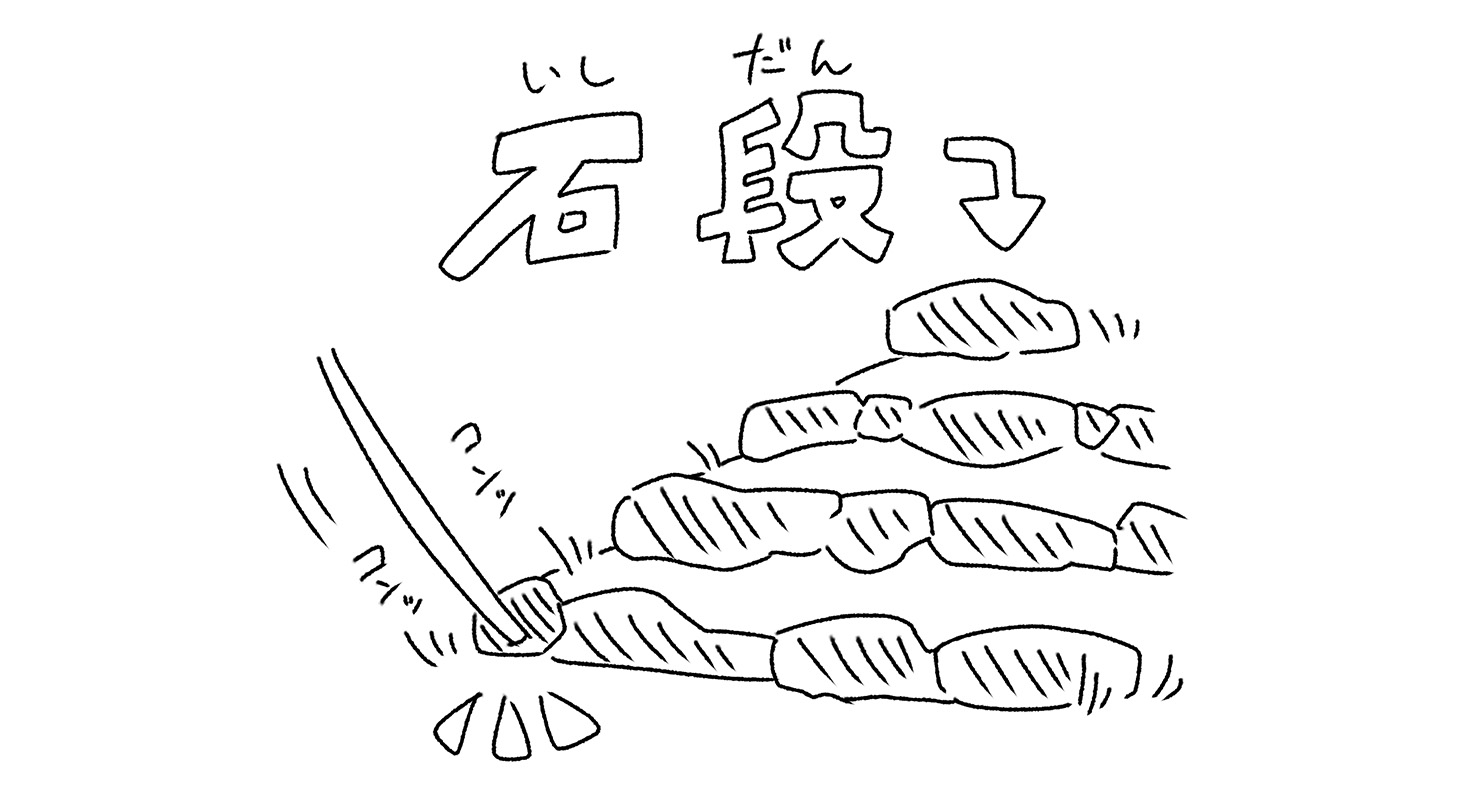

地蔵堂の石段に到着した場面です。

実際の演技では杖で確認しているだけで、顔を動かすわけでないのですが、岩田さんは思わず目明きの動作を思い浮かべてしまったのでしょうね。でもそれによって、どういうことをしている場面か、よくわかります。

もちろん舞台上に石段があるわけではありません。演技からこのような形を想像したのでしょう。

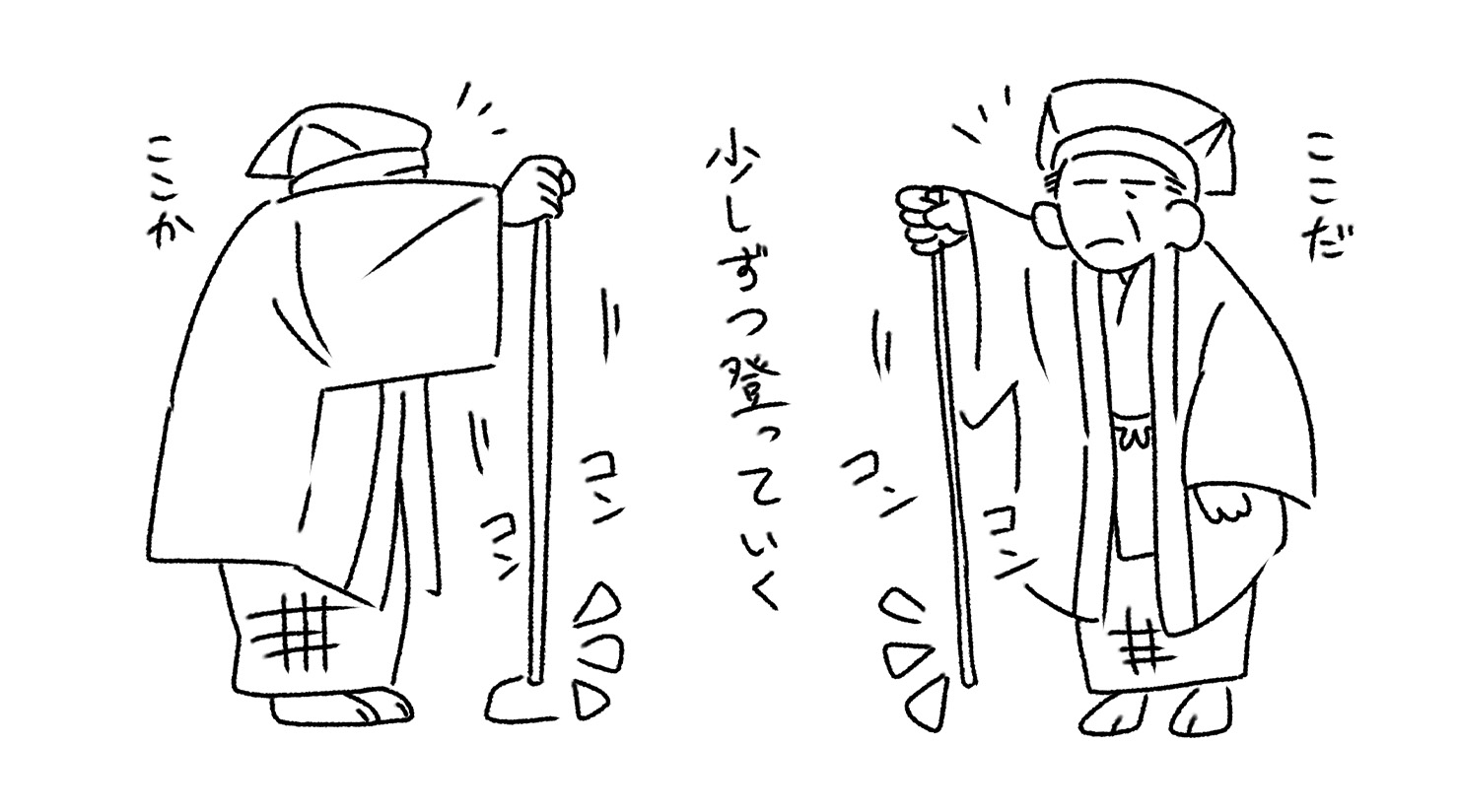

石段とわかって登る場面です。一段登っては向きを変えてまた登るというちょっと不思議な動作で見せます。

何を意味しているのか、一見不可解なのですが、私も含めた多数の意見では、曲がりくねった石段で、踊り場ごとに方向が変わっている様子を示しているのだろうということです。絵で横向きと正面の二方向で描かれているのは、その動きを捉えてのことです。