主人はそんな二人に見事に一本取られ、怒っています。

もともと使用人が二人もいる、砂糖が一桶もある、立派な掛け軸が掛けてある、高価な天目茶碗があるなど、この家は裕福だと想像できるのに、使用人には砂糖を食べさせたくないというケチな根性をこの主人は持っているのでしょう。

二人はそのような主人であることもわかっているので、最終的にはちょっと主人をからかってやろうという気分を持っているのかもしれません。

先代から仕えているかも知れないくらいに、年齢差がある若い主人ですから、ケチとか怒りん坊だとかいう主人の欠点も大目に見て、ちょっといたずらをしてやろうという余裕のある対応をしている。そんな感じの主従関係です。

嘘がばれて主人が頭から湯気を立てるように怒っているときに、二人は扇を開いて両手に持ち、主人の頭を後ろから叩くような格好をしつつ「かしらがたヤンヤ」(頭が固いことをからかう)と囃し立てるのです。

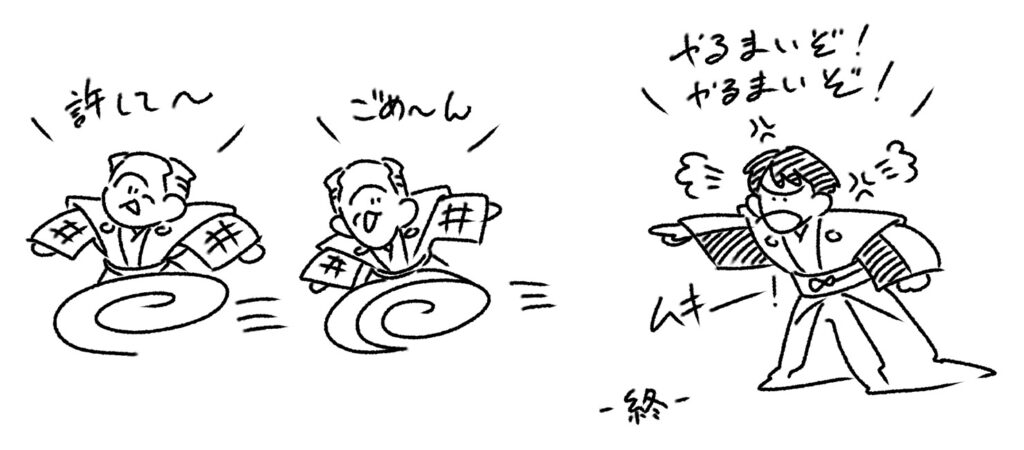

この後二人はどうなるのでしょう。「ごゆるされませ」と言いつつ愉快に退場し、主人は「やるまいぞ、やるまいぞ」と言って追いかけるという、「追い込み型」の定型でお終いになります。

砂糖を全部食べてしまい、家宝を壊したにもかかわらず、それでどうなったのか、明確な結果は描かれていないのです。

観客の想像に任せる、という狂言にはよくある余韻のある終わり方ですね。

あるいは「序破急の精神」といっても良いでしょう。世阿弥が能に取り入れた考え方ですが、現在でも能でも狂言でも、演者達は序破急が大切であるとよく言います。狂言一番の構成もそのようになっていることが多いですね。終わり方があっさりしていると言っても良いでしょう。

狂言の根幹に流れている自由を愛する精神といいましょうか。主人は「たのうだおかた(頼んだ方)」つまり、自分の身を預けていて、面倒を見てもらっている人なので、主人の命には従う、上の立場の人だから敬うというのは大前提なのですが、盲目的に従っているのではなく、「主人の目を盗んで上手いことしよう」と企んだり、「主人の言うことがどうも納得いかない」というような時は主人の揚げ足取りをします。

そこに中世の「下剋上」精神が現れていると言えるのではないでしょうか。〈附子〉にも下剋上精神が活かされていると考えると、さらにこの狂言が面白くなりますね。

ここに描かれた絵はどれも楽しげですね。主人をからかいつつ、どんなに主人が怒っても、自分たちは暇を出されたり命を取られたりなど大事には至らないと信じ切っている様子が、画面にあふれています。 確かに茂山千作・千之丞兄弟は、そのような<附子>を作り上げていると感じられます。