ここから都の伯父の家です。

伯父の家まで来て、自分が沢山雪を被っていることに気づき、また足がふらふらするので、酒に酔っているのかなと初めて気づく太郎冠者です。

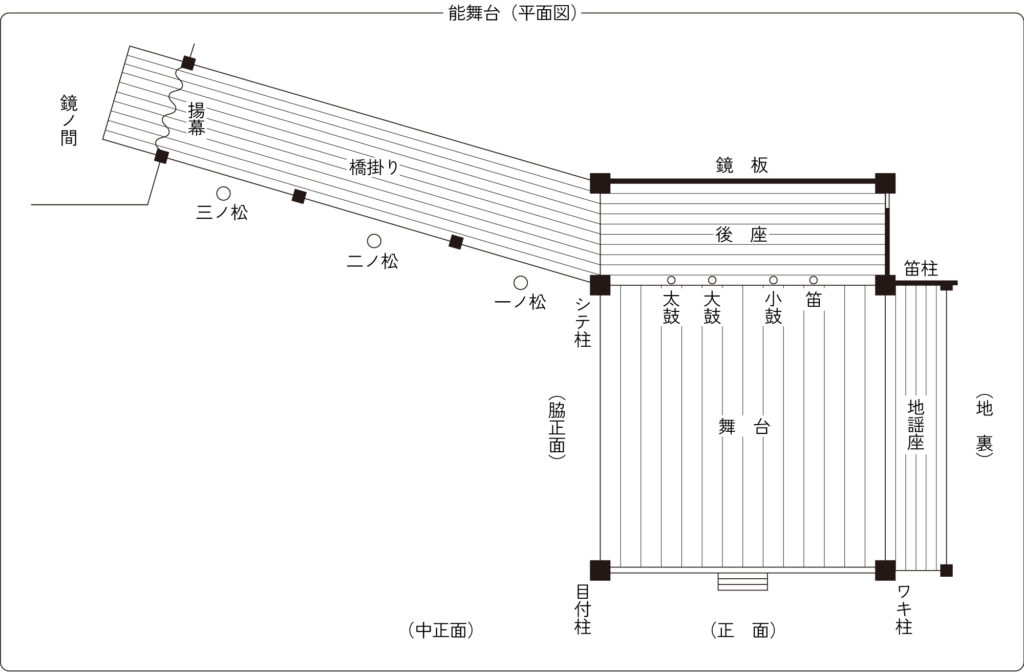

伯父は切り戸口から出て、笛座あたりに座っています。案内を請われて、立って出ます。主人と同じような装束を身につけています。親しい親戚という感じですね。

要領を得ない受け答えをする太郎冠者に不信感を持った伯父は、主人からの手紙を読んで、炭六駄は来ているが、木六駄はどうしたと、太郎冠者に問いただします。「木は参りませぬ」と言い張る太郎冠者に「そちも物を書く者じゃ」と手紙を見せます。「これは筆者の誤りじゃ」ととぼける太郎冠者。

伯父が文を太郎冠者に見せる場面で、おまえも字が書けるのだからと言っています。当時主人の階級の人達は全員読み書きが出来たでしょうが、使用人の場合はそうとも限りません。ひらかな・カタカナくらいは書けても、漢字までちゃんと勉強した人は特別だったでしょう。そのことを念頭に置いての台詞ですね。この太郎冠者は結構教養人なのかもしれません。

手紙を見て太郎冠者が「筆者の誤りじゃ」と言います。ここは笑いを誘っている場面です。能〈俊寛〉で、赦免状に自分の名前だけが書かれていないのを見た俊寛がいう言葉を踏まえています。能でなくても『平家物語』「足摺」にも同様の言葉がありますから、俊寛の物語を知っている人なら、すぐそれを踏まえていることがわかります。

これをみても、太郎冠者が教養もあり、ユーモアたっぷりで、人を食ったような人物であることがわかりますね。

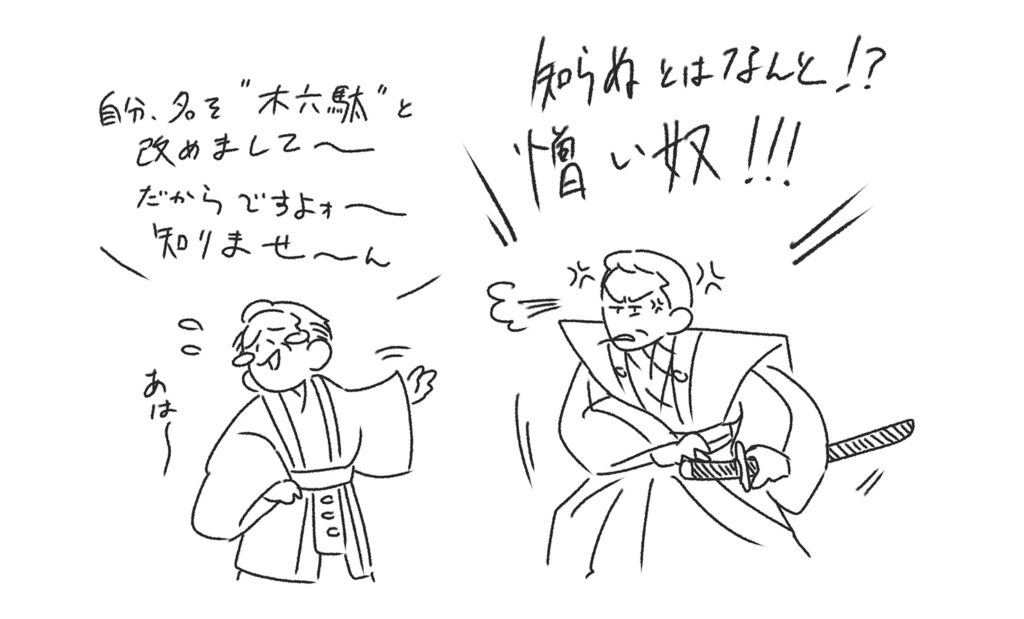

実は名前を木六駄と変えたのだと言います。「木六駄に、炭六駄のぼせ申し候じゃ」と言って誤魔化すのです。

「はて変わった名を付けたなあ」と一応納得したような伯父でしたが、手紙には「手酒一樽」ともあるので、これはどうしたと問い詰めますと、とうとう「余り寒う御座ったによって、老ノ坂の峠の茶屋で、ごぶごぶといたしました」と白状します。

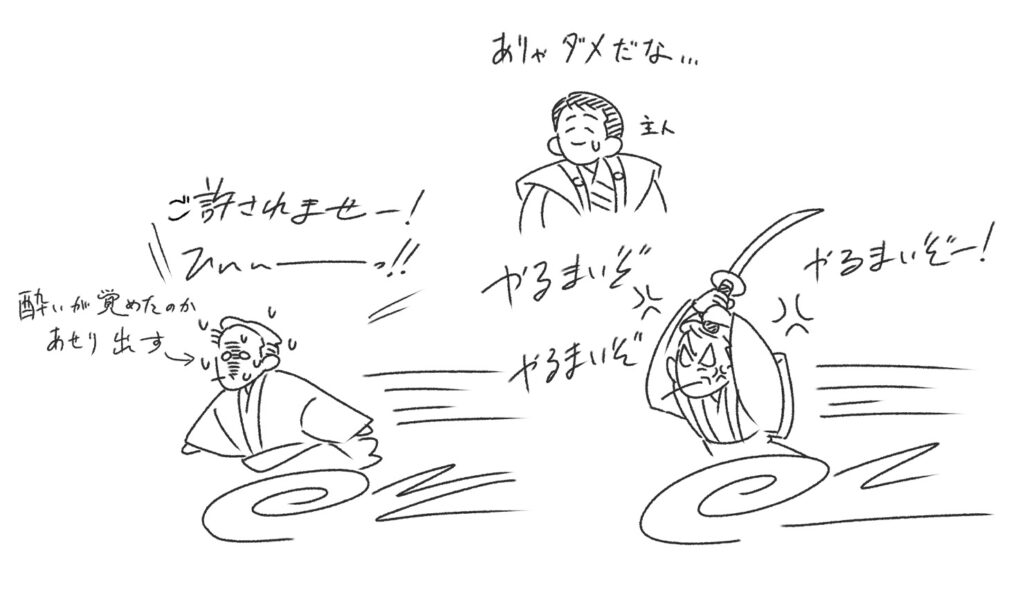

伯父は怒って脇差しに手を掛けます。太郎冠者は平身低頭?しているのかいないのか、とにかく「ご許されませ、ご許されませ」といいながら、逃げていきます。伯父は「やるまいぞ、やるまいぞ」と、扇で指しながら追いかけ、共に退場します。

伯父はかなり怒っていますね。それは当然でしょう。甥の使用人が嘘八百ならべて、木六駄を着服し、酒を飲んでしまっているのですから。絵では刀を抜いて振りかざしながら追っかけているように描いてありますが、そのくらいの勢いで怒っているように受け取ったのでしょう。とはいえ本気で成敗しようとしているとは、多分見ている人達は思わないのではないでしょうか。奥丹波からの雪道の厳しさは当然わかっているでしょうし、普段から口八丁の太郎冠者の人格は呑み込んでいるに違いありません。

太郎冠者の人間性

太郎冠者はこのあとどうなるのでしょう。これだけ悪いことをしたのだから、現代なら当然首ですね。でもこの曲では伯父は怒って太郎冠者を追いかけてはいますが、一度は刀に手を掛けたものの、抜くことはしていません。その後のことは描かれていないので、どうなるかは見る人の自由ですが、また元の鞘に収まるような気がします。

太郎冠者は一応主人のことを「頼うだお方」と大切にしてはいて、言いつけには従っています。酷なお使いを言いつけられて難儀はしますが、それに見合う物をちゃっかり手に入れてしまう現金さを持ち合わせていて、しかも底抜けに明るい性格のようですね。

下剋上とまでは言えないでしょうが、ここにも従順なだけの召使いではない、したたかでしなやかな人間性が描かれていて、現代人にも十分共感できる名作となっています。