舞台は変わって老ノ坂峠です。

一軒の茶店があります。茶屋がこんな雪の日には往来も途絶えるだろうと言いながら、それでも戸を開けて、店を出します。

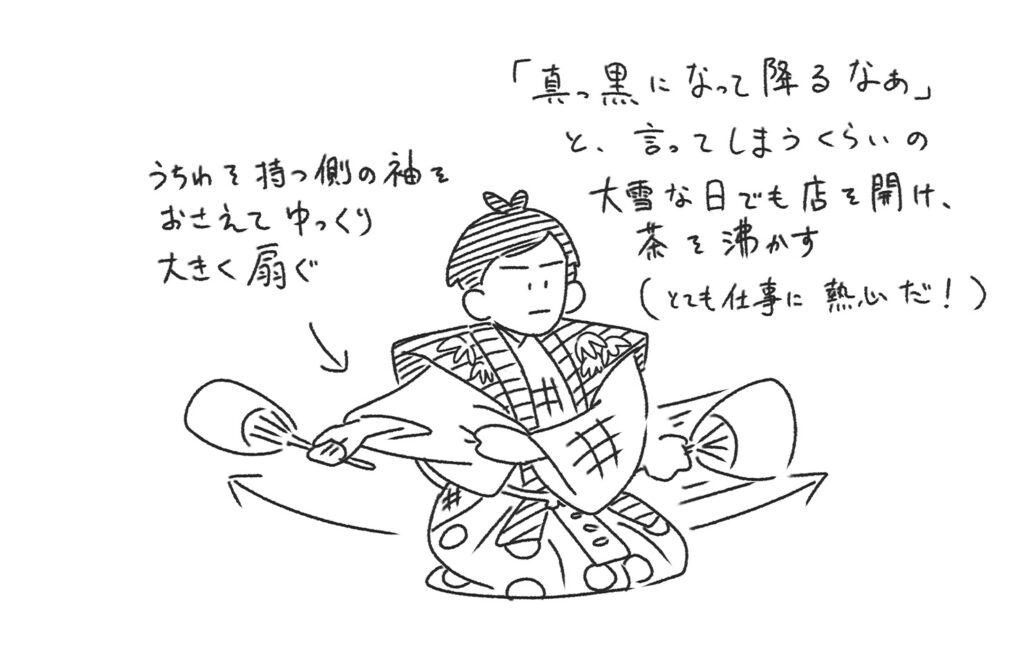

今日は朝から天気が悪く、雪が激しく降ってきます。その様子を眺めながら「降るは降るは、また真つ黒になって降る」と言います。雪雲に覆われた空から沢山のぼた雪が後から後から降り続いて日光を遮っているので、下から見ると真っ黒に見えるのですね。

道行

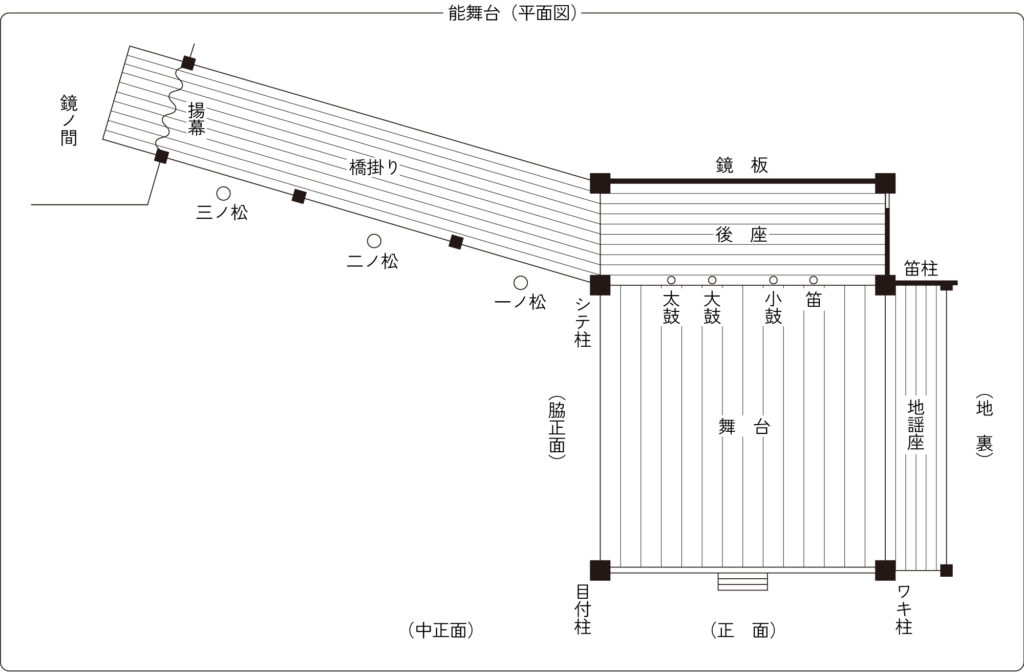

茶屋は橋掛かりを渡って舞台に入り、向かって左奥の常座(演者が舞台に入ってまず立つ場所)に立ち、自己紹介をします。ついで店までの道行きとなります。道行きは〈茸〉や〈川上〉と同じように、常座からまっすぐ目付柱まで出て向きを変え、脇柱の方に少し移動して、また向きを変えて常座を目指す、という定型的な三角形の動きです。

茶屋は農家の出ですが、跡継ぎではなく、また農業をやるにはちょっと身体が軟弱だったらしく、峠で茶店を出しています。授業で使った映像1)では、洒落者らしい風情を上手く出すような素敵な肩衣を着用し、それに合う袴や小袖を身につけています。

1)野村万作,野村萬斎:狂言でござる DVDビデオ「野村万作狂言集」,第4巻,角川書店,2001年.野村万作(太郎冠者)・石田幸雄(主人)・野村萬斎(茶屋)・野村万之介(伯父)、会場は中尊寺能楽堂.

旅人に茶菓子やお酒、軽食などを提供する店で、ここ老ノ坂峠は、山陰道から都へ入ってくる要所なので、常は賑やかに人々が行き交う場所でした。

往来に人は今日も無いだろうといいながら、火をおこします。

湯を沸かす

囲炉裏や竈が大道具で出ているわけではないので、団扇を使うだけで、湯を沸かす様子を演じています。これがどういうことかわからない人もいるようです。現代だとガスや電気で簡単に湯が沸くので、薪や炭を使って火をおこすという生活習慣にちょっと驚くのかもしれません。

絵では袖が邪魔にならないように手を添えていることに注目してしていて、面白いですね。着物に慣れた人にはなんということもない仕草ですが、現代っ子には珍しいことなのでしょう。