舞台は三度変わって、奥丹波から老ノ坂峠までの雪道です。

太郎冠者が、幕の中で「サセイ、ホウセイ」と言い、「チャウチャウ」と牛を追う体で登場します。雪に見立てた綿を付けた蓑笠を着ており、手紙を懐に入れ、酒樽を左肩に担ぎ、右手に追竹を持って登場します。

舞台に入ってきた太郎冠者は、追竹で指し示しながら、

ああ並うだり並うだり、十二匹の牛の並うだは、あれからつうとあれまでじゃ。

と、牛の列を感心したように眺めます。

並んでいる十二匹の牛

もちろん、舞台上に牛が出ているわけではありません。太郎冠者の演技によって、雪の山道に大荷物を背負った牛が十二匹並んでいる様子が、浮かび上がるのです。

映像の場合、それをどう映しているかがとても重要になりますね。六世万蔵さんが太郎冠者を演じているHNK教育テレビ放映のもの1)は、その辺りをしっかり表現していて、映像を見ていても、十二匹の牛を感じることができます。

狂言の醍醐味の一つですね。

1)1978年5月14日 NHK教育テレビ放映.野村万蔵(太郎冠者)・野村万作(主人)・野村万之丞,現在の萬(茶屋)・三宅藤九郎(伯父).会場はNHKホール.なお,現在DVDの形で,『能楽名演集 狂言』(NHKエンタープライズ,2015年)が発売されています.シテは六世野村万蔵,アドの主人は万之介,茶屋は万作,伯父は万之丞(現在の萬)という配役で,梅若能楽学院で収録され,1973年1月15日にNHK教育テレビで放送されたものです.こちらの方が簡単に見られると思います.

舞台中央奥には2の場面で演じていた茶屋が正座しています。そのまま退場すること無く、存在感を消して座ったままでいます。このような演出は狂言ではしばしば用いられており、無駄な動きを省き、スピーディーな場年展開をする工夫なのでしょう。〈川上〉でも妻が笛座前に座っていましたね。

奥丹波のどこから出てきたのかがわからないので、具体的な行程は不明ですが、最後は峠までの登り道となりますね。山陰道の峠は標高220メートルなので、それほど急な斜面ではなさそうです。

木六駄と炭六駄で十二匹の牛を追っているとありますが、一駄とは一体どのくらいの荷物なのでしょう。残念ながら舞台には牛が出ませんから、太郎冠者の演技から観客が想像するしかありません。

今回の絵で岩田さんは、牛をあまりリアルに描いていなかったのですが、是非にと無理を言って、十二匹並んだところを描いて貰いました。荷物がどのくらいの大きさでどのくらいの量なのか、私にもピンとこないのですが、江戸時代の浮世絵や明治以降の写真などを参考に、随分苦労して再現してくれました。現代人には「駄」という荷物の感覚はわかりませんね。

牛たちはなかなか素直に歩いてくれません。後ろに下がってしまったり、崖や谷の方に行って荷物がひっくり返りそうになったり、太郎冠者はそのたびに舞台を横切ったり、橋掛かりの方へ走っていったり、ところせましと動き回ります。

雪を呆然と見つめる太郎冠者の様子が印象的に捉えられています。

ここで二回目の「真っ黒になって降る」が出てきました。和泉流ではこの言葉が重視されているのでしょう。奥丹波を出発した頃はまだ本降りではなかったのですが、吹雪の道中です。 十二匹の牛を一人で追っていく大変さを再確認します。

太郎冠者の苦労など無関係に、牛は色々な面倒を掛けます。その一つが飴牛(黄牛)が藁沓を踏み切ってしまった場面です。さっきも掛け替えたばかりではないかとぼやきながら、かじかんだ手に息を吹きかけ、蹴られそうになりながら、やっとの思いで掛け替えます。

その場面がなんとも可愛らしく捉えられていますね。 なんとか老ノ坂の峠まで行って、茶屋で一休みしようと、泳ぐようにしてやっと茶屋にたどり着きます。

この3の場面、太郎冠者の一人芝居ですが、牛が居るように感じさせられているので、一人狂言には見えないくらいです。

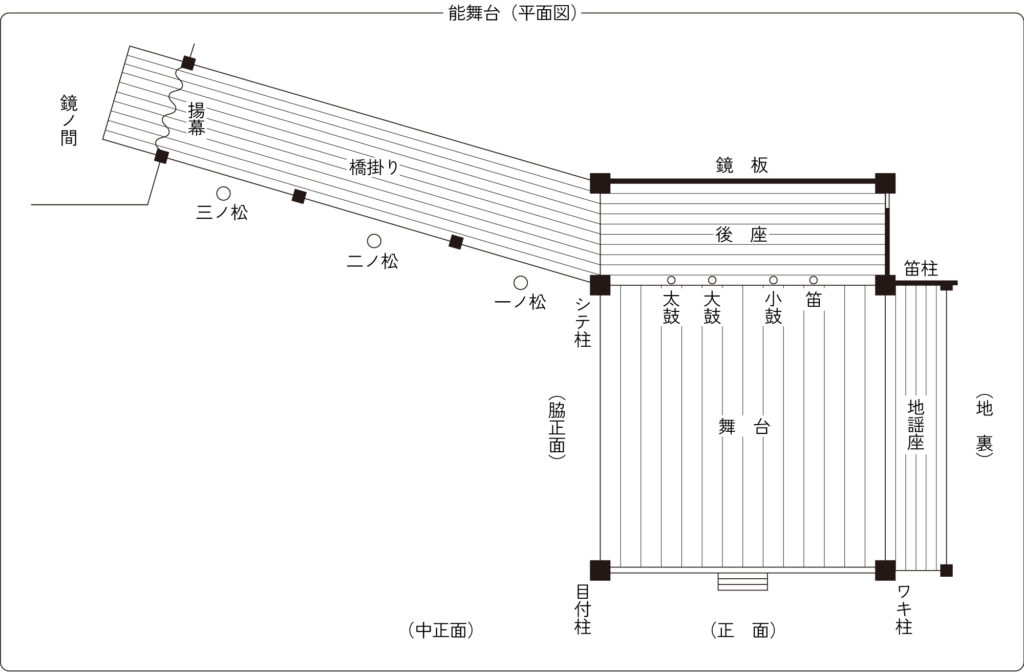

橋掛りの使い方

舞台と橋掛かりを何度も行ったり来たりして、苦労の多い道中が表現されますが、中心的な見せ場になるような演技、たとえば「真っ黒になって降る」と詠嘆する場面とか、飴牛の沓を掛け替える場面などは舞台で演じ、牛が崖や谷の方に行くのを止めるときなどは、橋掛り三の松辺りまで走って行くなどします。それらを上手く使い分けながら、だんだん老ノ坂に近づいていき、最後は橋掛りから舞台に入って、茶屋に到着します。

どこかから到着する時、橋掛かりから舞台に入るという原則があるのだと思います。

そのようなつもりでこの道中を見ていると、太郎冠者が牛の列の先頭にいるのか、真ん中くらいか、最後尾かなどもちゃんと演じ分けられており、舞台で主な演技をすることを上手く利用しながら、移動していく様子も表現されています。