ここからまた茶屋の場面になります。

雪を被ったような蓑笠を茶屋に取ってもらい、寒さに震えている太郎冠者です。頭から胸に掛けて覆うような藁で編んだ防寒具を被っています。

早速酒を所望しますが、折からの大雪で往来が途絶え、酒を切らしていると言われ、ここで一杯飲むのだけを楽しみに、ここまで頑張ったのにと、がっかりします。

このがっかり感はとても印象的に演じられます。雪道での苦労を見ている観客には、素直に共感できる場面ですね。なんとか酒を飲んで暖まらせてあげたいなという思いが湧きます。

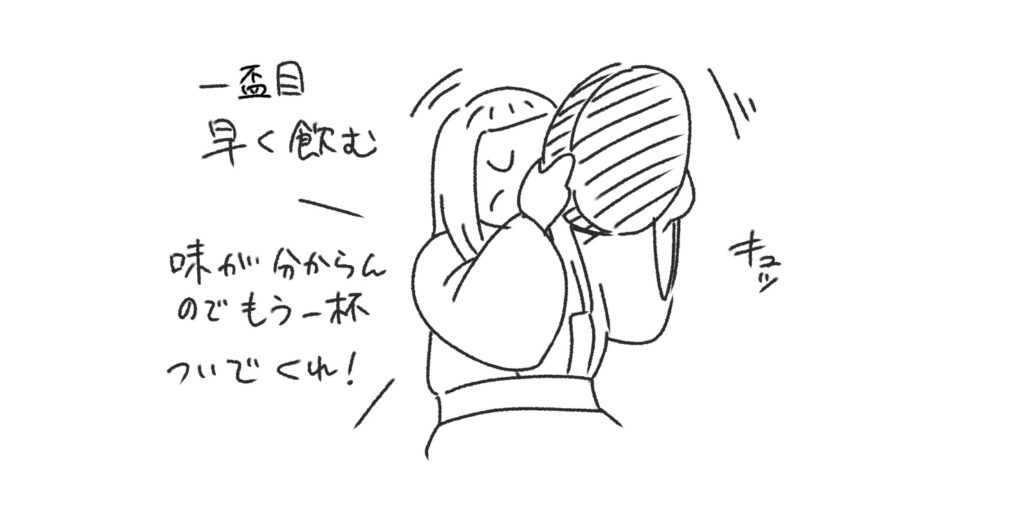

茶屋が酒樽を見て、それを飲めばよいと言います。太郎冠者は主人から預かった大切な品だから、これに手を出すわけには行かないと拒絶しますが、一杯だけならわかりゃしないし、減った分は水を加えておけばごまかせると知恵を付けられ、命あっての物種だと自分に言い聞かせ、燗をする間も惜しいと冷やのまま飲みます。

茶屋のキャラクター

この時の茶屋の言葉は、主人の言いつけに背かせる、いわば悪事へのそそのかしですね。この演じ方加減で、茶屋が本当に太郎冠者の身を案じて、一杯飲んで水を加えておけば大丈夫だと提案しているなと感じさせる場合と、茶屋が積極的に太郎冠者をそそのかして、酒を飲ませてしまうように感じる場合があります。

茶屋はどんな人で、太郎冠者とはどういう知り合いなのでしょう。茶屋は太郎冠者の相手役であり、引き立て役的な役どころではありますが、茶屋のキャラクターをどう見るか、次の場面展開にも影響する大事な存在です。

この時盃として使われるのが、鬘桶の蓋です。〈附子〉で鬘桶は附子を入れる容器として使われていましたね。色々な物に使用されますが、蓋を盃にすることが最も多いでしょう。それにしても大盃ですね。

あまりにすっと飲めてしまって、味わう間もありませんでした。

一盃だけと言っていたのに、あまりにあっけなく飲んでしまったので、続けて二盃目を飲みます。そうするともう大事な預かり物という意識はなくなってしまったようです。むしろ寒そうに見ている茶屋に一盃飲ませたいという気になってしまいました。

茶屋も「大事ないか?」と心配しつつ二盃もらって、特別うまい酒に大満足です。

三杯目からは二人とも良い気分で差しつ差されつ、茶屋が小謡を謡ったりして、酒盛りとなってしまいました。

酒を飲む演技

狂言では酒を飲む場面が沢山ありますが、一盃目・二盃目・三盃目と、だんだん酔っていく様子が、型として伝授されています。

六世万蔵のお酒の飲み方は定評があり、本当に美味しそうで、顔がだんだん赤くなったとか、酒の匂いが漂ってきたみたいに感じたと言われていますし、観客の反応に対して、「今日は気持ちよく酔えた」などと言ったというエピソードも残っています。

ここでは、一盃目をあまりに簡単に飲み干してしまい味わう間もなかったので、続けて二盃目を飲むことになりました。それが間違いのもとですね。茶屋にも相伴させて、すっかりよい気分です。

ここで飲んでいるのは、主人自慢の手酒、家で作っている手作りのお酒ですが、濁り酒ではなく諸白(上等な清酒)なので、茶屋が店で出しているような、あるいは太郎冠者が普段飲んでいるような安酒とは違い、びっくりするほど美味しいお酒です。だからこそ盃もすすむのですね。

ここで太郎冠者は肴に一差し舞おうと言って、茶屋から団扇を借り、茶屋に「鶉舞を見まいな、鶉舞を見まいな」(鶉舞をごらんなさい)と囃させて、「鶉舞」を舞います。

太郎冠者 ただ今のお肴に 鶉一羽射んとて 小弓に小矢を取り添へ あそこやここと捜いた

茶屋 鶉舞を見まいな 鶉舞を見まいな

太郎 さればこそ鶉が 五万ばかり降りたぞ 多き鳥のことなれば、鷽(嘘)もちつと混じった

茶屋 鶉舞を見まいな 鶉舞を見まいな。

太郎 興がった鶉で 一羽も騒がぬは 弓の下手と思うず 唐土の養由(中国春秋戦国時代の弓の名手)は 雲居の雁を射落とす わが朝の頼政(源頼政)は 鵺といへる化物を 矢の下に射伏せた(『平家物語』などで知られる)

茶屋 鶉舞を見まいな 鶉舞を見まいな

太郎 それほどにはなくとも 射てくれうぞ鶉と 一の矢を番へて よつぴきひようと放せば 一の矢は外れた

茶屋 鶉舞を見まいな 鶉舞を見まいな

太郎 二の矢でしてのけう 二の矢もひよろひよろ 静まれわらんべ そのやうに笑ふな 三の矢で射て取つて 羽を抜いて取らせうぞ

茶屋 鶉舞を見まいな 鶉舞を見まいな

太郎 三の矢もこそこそ これほどの鶉に 弓も矢も無用な 五羽も三羽も一度に手捕らまえにしてくれう 手取らまえにせんとて 狙い寄つて這ひ寄つて 狙い寄つて這ひ寄つて まんまと側に至れば ぱつと逃げてしもうた

茶屋 鶉舞を見まいな 鶉舞を見まいな

太郎 あまりのことのをかしさに 物とこそは歌うた

茶屋 それは何と歌うた

太郎 鳥は残らず逃げたれば 鶉なく(鳴くと無くの掛詞)なる深草山

最後の「鶉なくなる深草山」は藤原俊成の和歌「夕されば野辺の秋風身にしみて鶉鳴くなり深草の里(『千載和歌集』秋上)」を踏まえています。鶉が鳴くのと、いなくなることを掛詞にしてダジャレのような言葉遊びで結んでいるのです。

沢山いる鶉を捕まえようと、最初は小弓で射かけたが全然当たらず、次に手で捕まえようとしても逃げられてしまったという、失敗談を面白おかしく謡いつつ、表意的で滑稽な仕草の連続で舞います。しかも酔っていることもきっちり表現されていて、演者の力量を感じさせる場面です。

もうこのころには手土産のお酒をこわごわ飲み始めたことなどすっかり忘れて、完全に酔っ払ってしまっています。

鶉舞について

「鶉舞」は狂言の最古の演出資料である『天正狂言本』にも曲名が記載されている、古くからあった独立した謡舞です。〈木六駄〉は江戸期を通じて和泉流の曲として演じられてきましたが、江戸後期以降演じ始めた鷺流(江戸期には幕府直属の流儀でしたが、明治以後衰退しました)で鶉舞が導入されたのを、後に和泉流が転用したようです。

酒盛りの座興として利用されているのですが、これだけ本格的で長い曲を、謡いながら舞うだけでも大変なのに、さらに酒に酔っている演技もしながらということになります。

わかりやすくテンポ良く、軽く舞われると、これだけ長い舞でも、あまりの面白さに、あっという間に終わってしまいます。これは演者の腕の見せ所ですね。

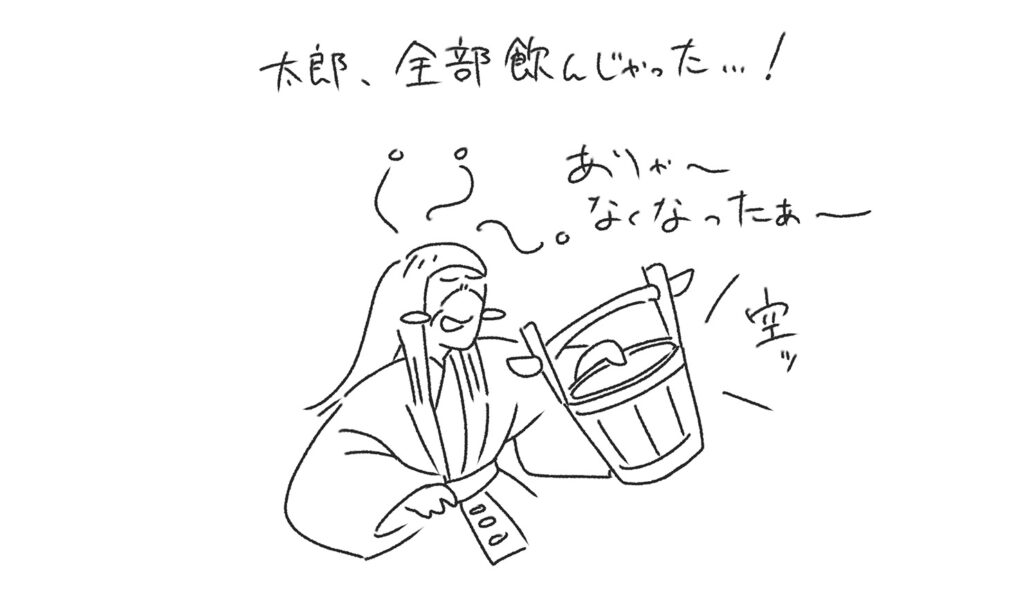

二人は気分良く酒盛りを続けていますが、太郎冠者に酒を注ごうとしていた茶屋が、樽が軽くなっていて残り少なであることに気づきます。上機嫌の太郎冠者に、急にしらふになった様子の茶屋が「太郎冠者」と呼びかけます。

残り少なくなったことを告げる茶屋から樽を受け取って振ってみて、そのことを理解し、ここに水を入れられるかと聞くと、それでは酒の匂いがする水だと言われ、それならいっそ全部飲んでしまおうと、「どぶどぶ、ぴしょぴしょ」と樽を逆さにして空にして飲み干してしまいます。

酒樽を持っての演技

二人の酒樽を持った演技の変化も面白いところです。最初は樽いっぱいに酒が詰まっていますから、重くてちょっと傾けるだけですぐに酒が出ますね。だんだん軽くなっていき、茶屋が残り少なくなったことに気づいて振ってみる場面や、太郎冠者が擬音を上手く使って空になってしまう様子を見せる場面、工夫され洗練された動きで、リアルに表現されているにもかかわらず、なんとも言えぬおかしさを誘うので、狂言の表現力に感心させられます。

狂言ではゲラゲラ笑う面白さではなくクスッとおかしい場面がいろいろ工夫されているのですが、ここなどその連続で、とても楽しい場面ですね。

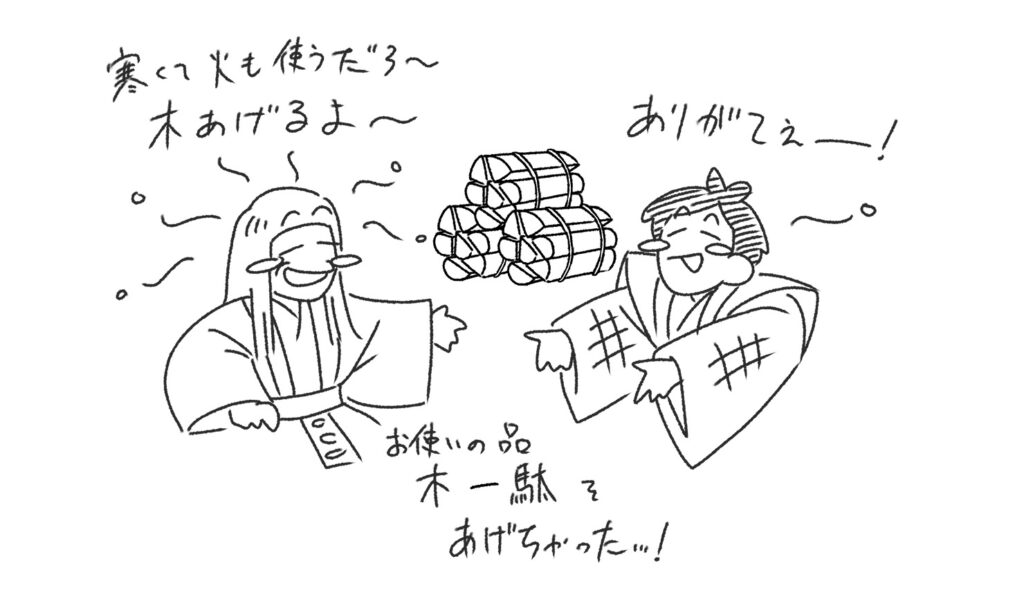

太郎冠者は酒を飲み干してしまうと、酒樽を茶屋に片付けさせ、上機嫌で茶屋に礼を言い、木が六駄分あるから、一駄やると言います。残りを適当にさばいておいてくれと頼みます。春の小遣いにするつもりです。牛六頭は帰りに引いて帰るから繋いでおいてくれと言い残し、都に向かって出発します。

太郎冠者と茶屋の関係は?

太郎冠者は茶屋に、酒樽ばかりか木を一駄やり、残りの五駄を売っておいてくれと頼みます。ちょっとびっくりするような展開ですね。茶屋はそれほど驚きも遠慮もせず、平気な顔で受け取り、依頼を請け負います。この様子から、この二人は普段からかなり親しくて、良いこと悪いこと諸々を一緒にやっている仲間のように見受けられます。最前茶屋が太郎冠者をちょっとそそのかすような感じで酒樽に手を付けさせるという展開も、この場面での二人の関係から遡れば、十分あり得ることでしょう。

それを強調するかどうかは演者次第ですね。

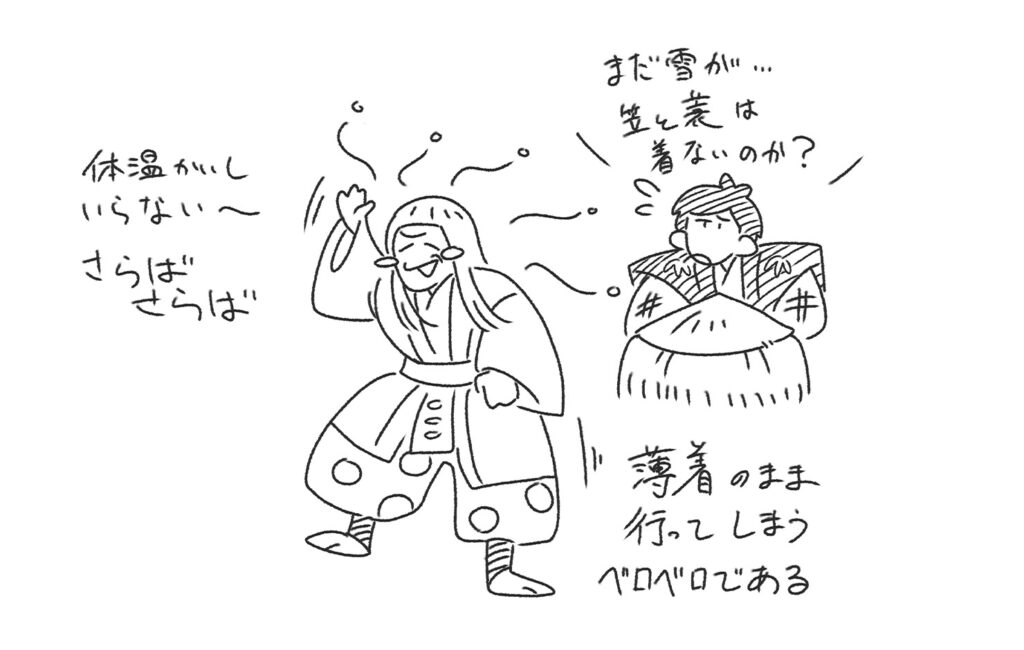

蓑笠を返そうとする茶屋に、雪がちらちら降りかかるのが気持ちよいからとそれも断り、出発します。

茶屋は切り戸口から退場します。