そうこうするうちに峠の茶屋に着いて、まず牛を木に繋ぎ(橋掛りの松を利用して、実際に繋ぐような仕草をする)、たづなと鞭を下に置き、笠を取ります。

絵では珍しく太郎冠者の後ろ姿を捉えていますね。背中に酒樽を背負っているところを、しっかり見せようという配慮かも知れません。和泉流では左肩に掛けていました。

行き掛けに沢山飲んできた酒の酔いが醒めかけている太郎冠者は、ここにきて寒くてたまりません。茶屋で一杯飲もうと、それだけを楽しみに歩いてきました。ところが、茶屋は熱いお茶を出します。今日は生憎酒を切らしているのです。がっかりする太郎冠者です。

がっかりする太郎冠者が面白く捉えられていますね。なにしろ三世東次郞の演技は、ダイナミックな魅力に溢れています。

あまりにがっかりしている太郎冠者を見て、茶屋は気の毒がり、背負っているのは何だと問いかけます。上々の諸白だと答える太郎冠者。それこそ幸い、それを飲めと勧める茶屋。主人の進上物に手を付ける訳にはいかないと最初は頑張っていた太郎冠者ですが、そなたがここで凍えたらお使いの役には立つまいという言葉に、一盃飲んで温まるのもご奉公かと納得して、飲む決意をします。

このあたり、和泉流では、茶屋がそそのかしているような雰囲気もあって、それも面白いのですが、ここでは寒そうな太郎冠者を心配する茶屋と、命あってのご奉公だと自分で納得して進上物に手を付ける決意をする太郎冠者という展開になっています。

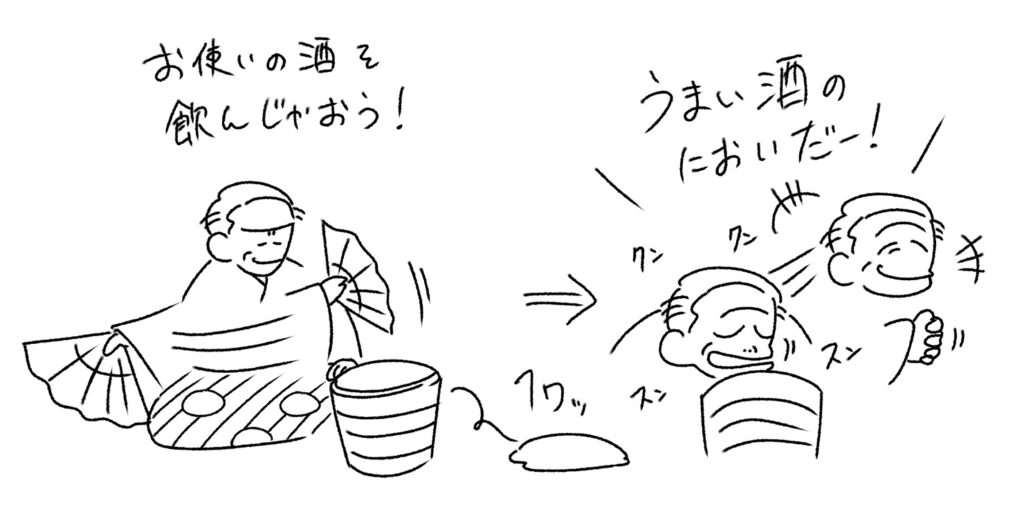

ここから酒宴の場面になります。まず能〈鉢木〉を謡いながら、酒樽に積もった雪を払いのけ、酒の匂いを嗅いで、上手そうだと喜びます。

太郎冠者 かくこそあらめわれも身を、捨て人のための鉢の木、切るとてもよしや惜しからじと、打ち払いて見れば……

この場面の東次郞の演技は大胆で、謡も上手くてびっくりします。初めて見る若い人にとっても、印象的な場面だったらしく、魅力的な姿で再現されていますね。

能〈鉢木〉

修行者となって諸国を廻る西明寺時頼(鎌倉幕府第5代執権)が、上野の国佐野で、大雪のために進むことができず、佐野常世の侘び住まいに宿を借ります。常世は一族に領地をだまし取られ、今は零落して貧苦に苦しんでいます。寒さが厳しい中、最後まで手元に置いていた松・梅・桜の盆栽を切って焚き木とし、旅僧を持てなしたのです。

長夜のつれづれに身の上話をする常世。今は落ちぶれているが、いざ鎌倉という時は、真っ先に参じるつもりだと語ります。

後日鎌倉では北条時頼が関東八州の武士に招集を掛けますと、常世は真っ先に駆けつけ、後日の言が真実であったことを証明します。今回の招集は常世の言の真偽を糺すためだったので、時頼は感動して旧領地の回復と加増を安堵します。 〈鉢木〉は、武士道の手本として江戸時代に人気を博した能です。この場面で謡われているのは、その前半のクライマックス、松・梅・桜の盆栽を切って火にくべる場面で、日常的にも小謡として好んで謡われました。

ここから太郎冠者が酒を飲む場面ですが、その飲みっぷりの豪快さは、ちょっと他には類を見ません。「んぐ んぐ」と言いながら、身体を揺らして飲みます。下品に見える一歩手前の、魅力的で目が離せないような迫力ある演技です。

絵からもそれが感じられますね。

一盃飲んで手も足も温かくなったと喜ぶ太郎冠者。茶屋は自分もお酒は好きだが、諸白は飲んだことがないと淋しそうにしています。放っておけない太郎冠者が茶屋にも勧め、二人でその旨さに感動しながら盃を重ねていきます。

途中で小謡も謡いつつ、降り続く雪を見て「雪は豊年の貢ぎ物じゃ」「山々は皆真っ白う花が咲いたような」などと言いながら、すっかり雪見酒となっています。

ここで肴にと太郎冠者が小舞を舞います。

太郎冠者 あんの山から、こんの山へ、飛んできたるは何ぞろぞ。頭に、ふっふっとふたつ、細うて長うて、うしろへりんとはねたを、ちゃっと推した、兎じゃ。

(あの山から、この山まで、飛んで来たのは何でしょうか。頭に二つ、ふさふさとして、細くて長くて、後ろへ、ピンとはねたそれを、すばやく推測したら、兎だなあ)

和泉流の鶉舞のような大部で本格的な舞ではなく、宴席でほんの座興として舞うという趣の「兎」です。可愛い動作がついていて、楽しい舞ですが、絵では酔っ払った太郎冠者が舞う様子が、表現されています。

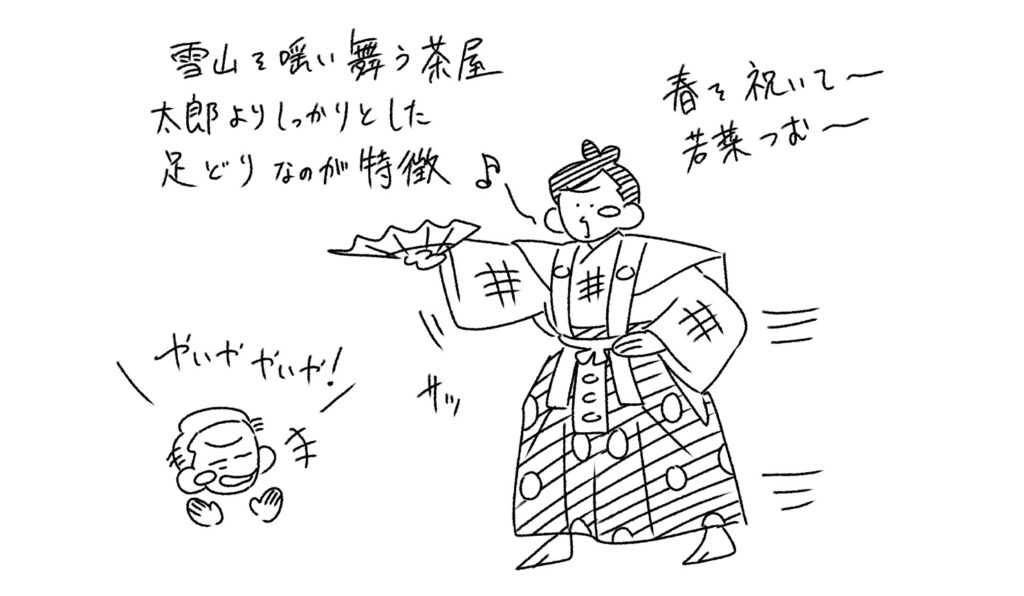

酒宴はまだまだ続きます。盃を重ねながら、次は茶屋が「雪山」という小舞を舞います。

茶屋 運び重ね雪山を、千代にふれと作らん、雪山を千代と作らん。

茶屋は太郎冠者よりも若い役者が演じる場合が多いですね。この映像では長男の則寿(現東次郞 四世)です。能の仕舞の基本に忠実に若々しくきっちりした舞を披露しています。

絵でもその違いがしっかり捉えられていますね。

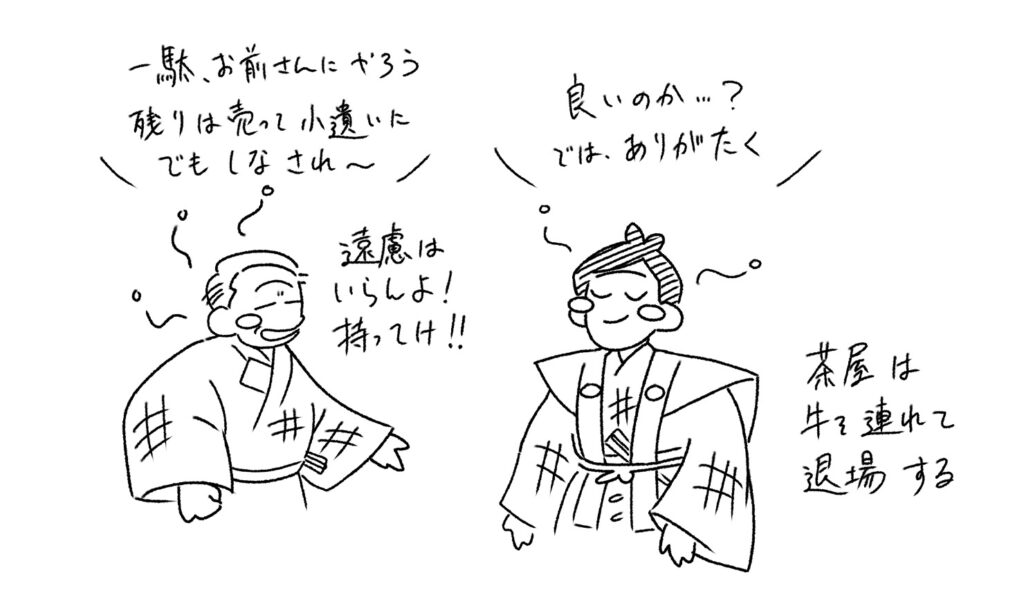

茶屋の舞にいたく感動した太郎冠者は、木を六駄やろうと言います。流石にびっくりする茶屋ですが、酔った勢いで言っているので、後へ引きません。茶屋もそれならばと意外にあっさり了解して、その場で牛を引いてさっさと行ってしまいます。(橋掛りを使って退場)

太郎冠者はその場にごろりと横になり、眠ってしまいます。

太郎冠者は完全に酔っ払ってしまっていて、何を言っているのかもちゃんとわかっていないかも知れない状態ですが、茶屋はどのようなつもりで木を六駄も貰ったのでしょう。これについての後日談は無いのでこの後どうなったのかは、観客のご想像にお任せするという感じです。

茶屋はごくあっさりと、さっさと退場していきます。多分その方が想像の余地が多いでしょうし、この後の展開や太郎冠者の演技を邪魔しないという効果もあるのでしょう。アドはあくまでもアドです。