やっと小やみになったから今のうちに戻ろうと言いながら、伯父が立って、前に出てきます。そこで眠っている男を見つけ、はじめは茶屋かと思って起こそうとしますが、熟し柿のような匂いに驚き、よく見ると茶屋ではなく、それはなんと太郎冠者でした。

目を覚まさない太郎冠者に手を焼いている伯父の様子が、上手く描かれていますね。

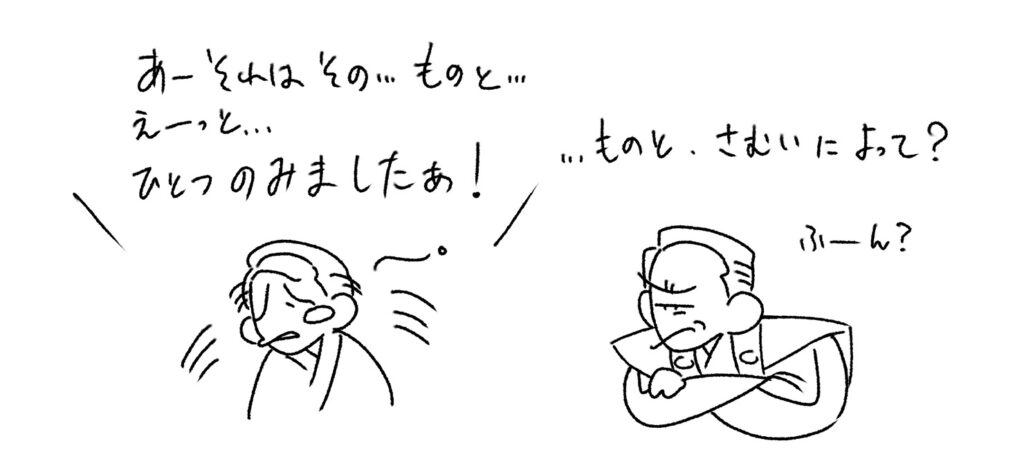

やっと目を覚ましても、なかなか正気に戻らない太郎冠者です。やっと伯父に気づき、お互いどこに行くのかと尋ね合って、ちょうど良いところで出会ったことがわかります。伯父が太郎冠者の懐に手紙が入っていることに気づきます。

実際には、伯父が両手を腰に当てながら立っていて、太郎冠者は座っているという瞬間はないのですが、問いただされて太郎冠者が焦っているという感じがこの絵にはよく出ています。

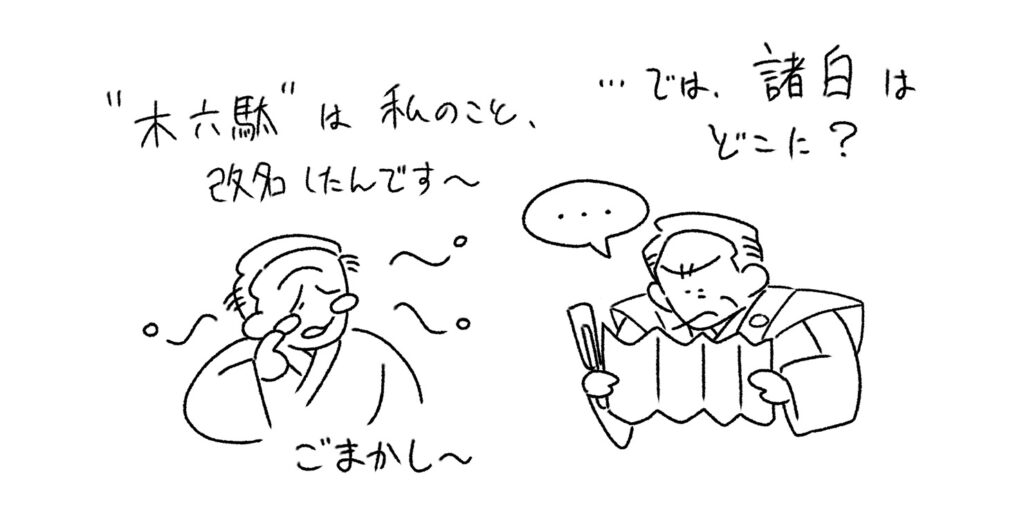

伯父は手紙を読み、「御普請をなさるるによって、お約束の木六駄、進じ申し候」とあるので、木六駄はどこにあるかと問います。すると木六駄は最近付けて貰った自分の名前で「御普請のお見舞に、この木六駄進じ候、でござる」と言います。木を六駄ではなく、木六駄という名の太郎冠者をお見舞いに差し上げますということになります。上手く言い逃れましたね。

伯父は流石に納得せず「諸白一樽、これも進上致し候」とあるがこれはどうしたと問い詰めます。

「木六駄」が新しく付けて貰った自分の名前だという言い訳は、和泉流と同じですが、建築用の木材を貰うという約束ができているので、伯父はこれでは全然納得しないのは当然ですね。

太郎冠者は苦し紛れに、牛が余りに寒いので「飲もー」といったと牛の鳴き真似をして、逃げていきます。

諸白を飲んでしまったことの言い訳に、牛の鳴き声を重ねるという工夫があって、ここでも笑いを誘います。

伯父は怒って、「あの横着者、どれへ行く」といって後を追います。太郎冠者は「ゆるさせられい、ゆるさせられい」と逃げて幕に入り、伯父も「やるまいぞ、やるまいぞ」と追って、退場します。

最後は和泉流と同じ追い込み型ですが、和泉流ほど伯父は激しく怒ってはいないようです。こんな大雪の中を一人で使いに来た太郎冠者に対して、伯父はそんなに目くじらを立てて怒ってはいないのでしょう。絵でもそんな感じに描かれていますね。

となると、先に茶屋にそっくり渡してしまった木六駄は、きっと茶屋が預かっていて、伯父に渡してくれるのではないのかなと言う気になりますね。この茶屋は、真面目で人が良く正直者のようです。

酒好きで酔っ払うと訳がわからなくなる太郎冠者ではありますが、したたか者という感じがした和泉流の太郎冠者や茶屋とは随分異なるキャラクターのようです。特に諸白の美味しさが随所で強調されていて、さぞかし特別で美味しいお酒のために、太郎冠者は羽目を外し、伯父も酒好きなのでその辺りは良くわかっているという雰囲気なのかも知れません。

昔の映像を楽しむ

白黒で、字幕も無く、決して見やすい画面でも聞きやすい音声でもありませんが、そこに映し出される動画は、現代のそれとは別物の迫力と魅力があります。

何よりも観客たちが能に親しんでいる人達なので、場面場面で謡われる小謡の数が多く、しかも観客には意味が十分わかっていると安心して謡っているらしいのです。色々な仕草や台詞回しも、現代の感覚から行くと時代がかっていて古くさく思える所もあるでしょうし、今ならもっとわかりやすく説明的に言うだろうと思えるような箇所がいくつもありますが、説明的でない良さというのもあるのだとわかる映像です。

岩田さんはそんな古い狂言動画に登場する名人の姿を、とても可愛らしく描いてくれていますね。

皆さんも機会があったらいにしえの名人たちの演技もご覧戴きたいと思いますし、YouTubeなどでも積極的に配信してくれるとよいのですが。少なくとも映像権の問題はクリアできるはずです。