太郎冠者

和泉流と同じ装束です。労働者の仕事着としての決まりの衣装です。

袖も袴も短く、動きやすくなっています。

太郎冠者・主人が登場するとき、茶屋も静かに橋掛りを渡って登場し、一の松辺りに着座しています。登場の時間を改めて取ることなく、場面転換を速やかにするための工夫でしょう。

峠の茶屋も同じような扮装をしています。

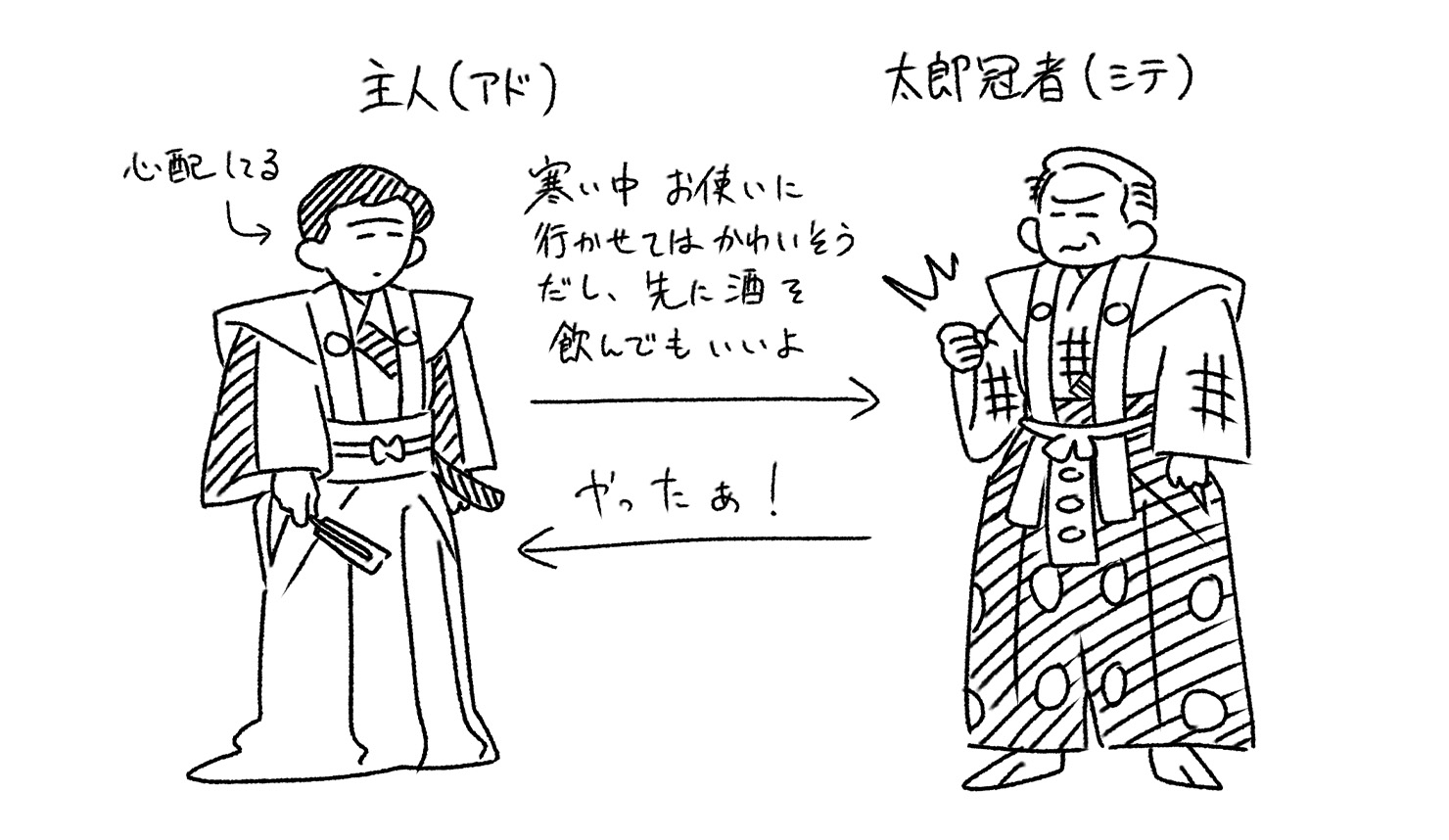

主人

こちらも和泉流と同じ装束です。長袴の上下で、段熨斗目、小刀を腰に挿しています。

伯父も同じような装束です。

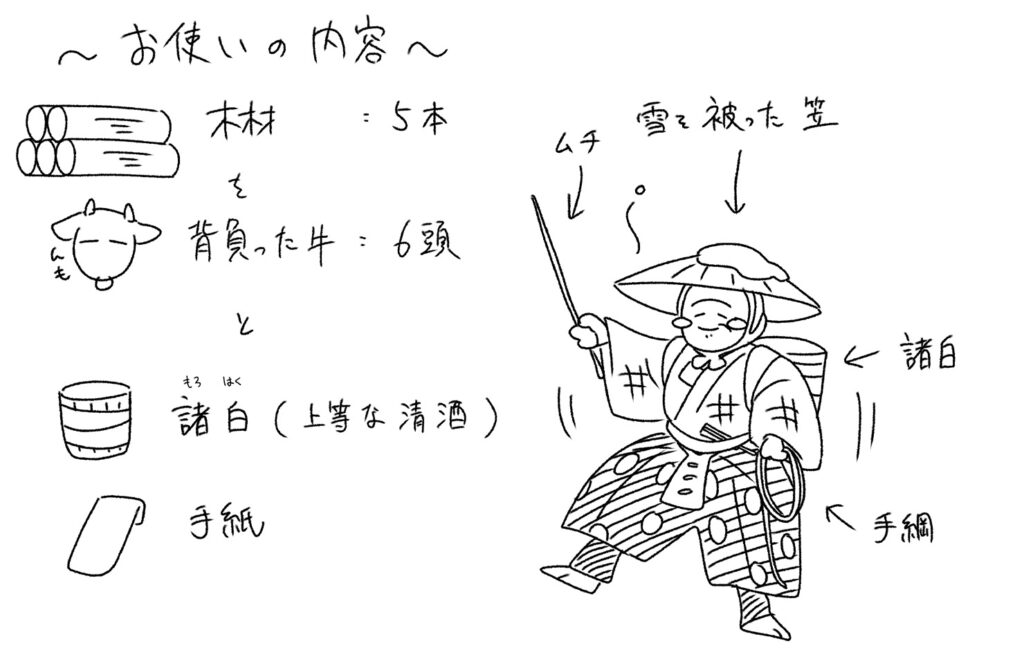

建築用の材木を30本、一匹の牛に5本ずつ積んで、六頭の牛を連れていきます。

主人の命令には従順で、言葉遣いや態度も丁寧です。

主人の方も大雪になりそうな中を使いにやるのを気遣い、手土産にするのと同じ上等な諸白を、酒好きな太郎冠者にもたっぷり飲ませるというので、太郎冠者は機嫌良くお使いを引き受けます。(主人・太郎冠者退場)

伯父への手土産として、諸白を一樽持っていきます。諸白は米も麹もしっかり精米して作った清酒のことで、一般庶民には手の出ない、上等な酒です。誰でも美味しい清酒が飲めるのが当たり前の現代とは違って、めったに口にすることのできないものであることは、この狂言において重要なポイントの一つでしょう。