場面は雪の山道に変わります。

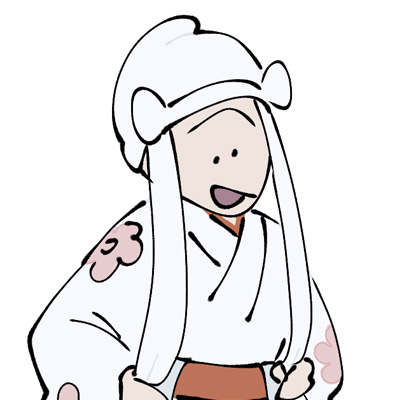

太郎冠者が登場します。

お土産用の諸白は、和泉流のように肩に担げる角樽ではなく、もっと大きな樽で、背中に背負っています。左手に手綱を、右手に鞭を持っています。

和泉流では蓑笠を付けてしっかり防寒の支度をして登場していましたね。ここでは肩衣は脱いでいますから、綿入れの小袖を着ているという設定でしょう。笠を被っただけで、かなり軽装に見えます。それだけ近いお使いということでしょうか。

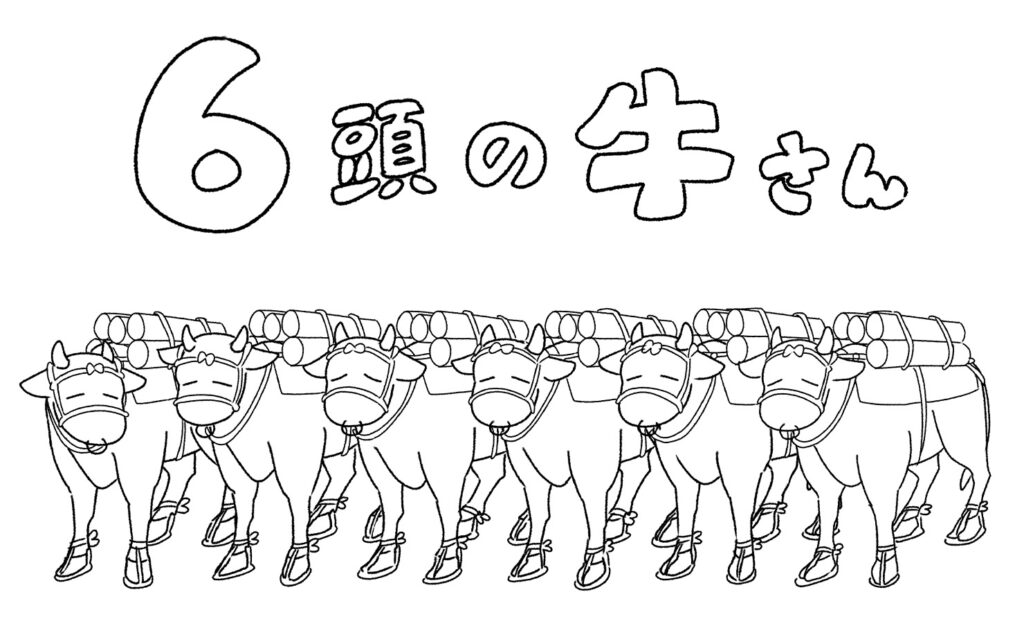

舞台上にはもちろん牛は登場していませんので、木材を5本ずつ背に括り付けられた牛というのが一体どのようになっているのか、再現するのはなかなか難しいものがあります。

授業中には牛の姿が描かれていませんでしたので、今回是非にと依頼して描いて貰いました。雪沓もちゃんと付けていますね。建築用の材木ということなので、それにしてはちょっと小ぶりかも知れませんが、現代人にとっては、牛に括り付けることができる荷物の重さと大きさというものは、ちょっと想像できないものですね。

和泉流では十二匹の牛との格闘のような道中の印象が強いですが、こちらではまず、ほろ酔い気分で小歌を謡ながら進んで来ます。

木買わせ、木買わせ、小原木召せや黒木召せ、小原静原芹生の里、朧の清水に、影は八瀬の里人

という「小原木」というよく知られた小謡です。色々な狂言で頻繁に口ずさまれます。牛を連れた雪道とはいえ、美味しい諸白を沢山飲んで、気分は上々のようです。

ところが、舞台に入ってくると突然突風に襲われたように、倒れ込んでしまいます。吹雪が激しくなってきたのでしょう。まっすぐ進まない牛たちを追い立てながら、ひたすら峠を目指す太郎冠者です。

和泉流との違い

小歌を謡うことと、雪との格闘に重点が置かれていて、和泉流とかなり違っています。和泉流では十二匹の牛がずらりと並んでいるのを眺めるというシーンがありますが、六匹くらいでは、それをするほどでもないのでしょう。ただ、吹雪に吹き倒されるという演技は大変迫力があり、雪の山道の恐ろしさが十分伝わってきますし、この場面での一番記憶に残る演技です。

絵でも上手くそれが表現されていますね。

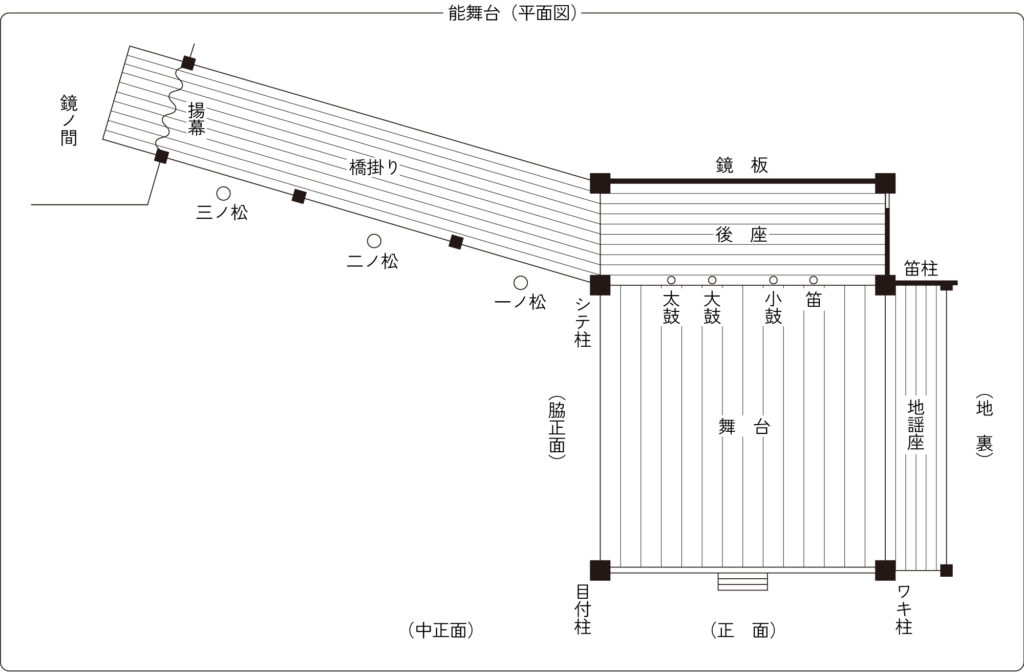

主な演技は舞台の中で行い、橋掛りを移動の様子に上手く使って、橋掛りから舞台に入って来て茶屋に到着するという動きは、和泉流同様です。