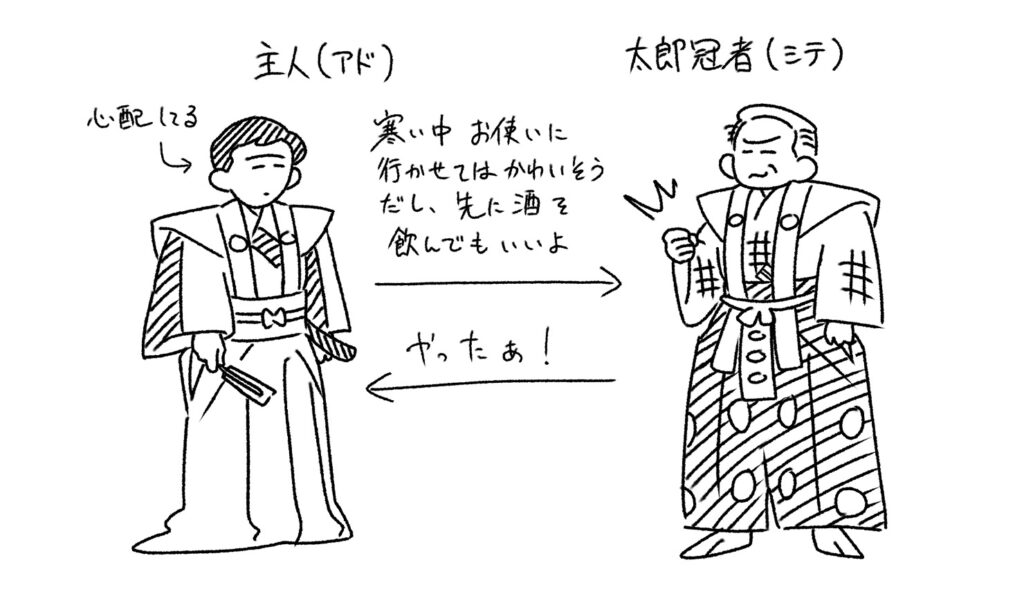

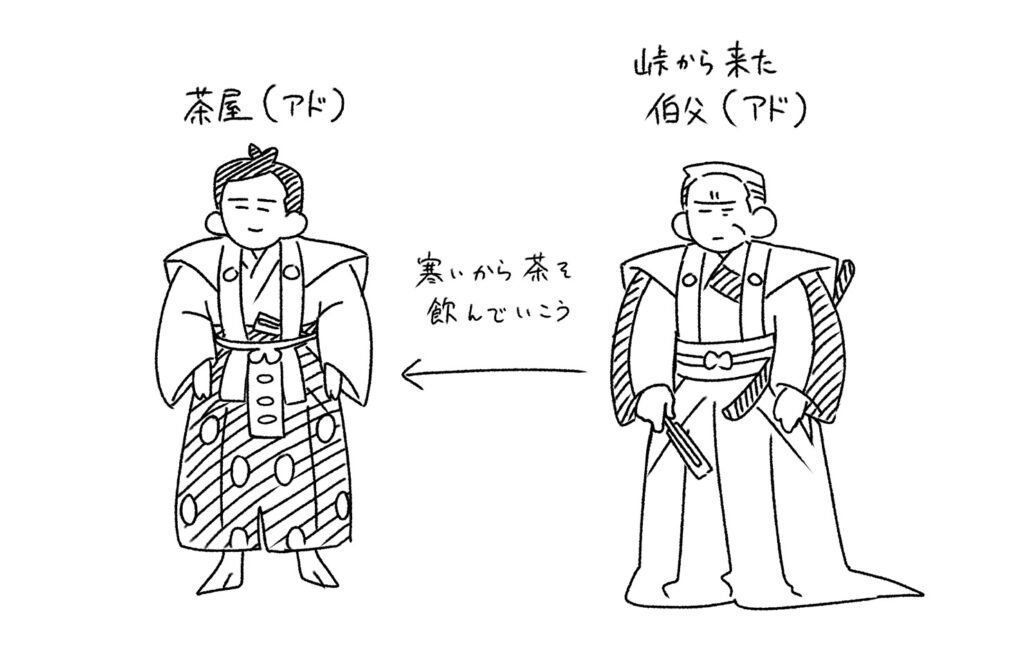

登場人物

シテ(主役) 太郎冠者

アド(相手役) 主人

アド(相手役) 茶屋

アド(相手役) 伯父

前回の〈木六駄〉(和泉流)と同じ曲名で、太郎冠者が主役の、小名狂言(太郎冠者物)に属する狂言です。アド役として、主人の他に、茶屋と伯父も登場するという意味では変わりませんが、内容的にはかなり異なります。

これだけでも十分楽しめるのですが、和泉流と比較すると、それぞれの特色や狙いの違いなどがわかって、より緻密に理解することができます。前回もお伝えしたように、江戸期を通じて和泉流の曲でしたが、大蔵流では明治期以降通行曲として演じるようになりました。

また同じ大蔵流でも、今回取り上げた山本東次郎家の〈木六駄〉と、京都を中心に活動している茂山千五郎家のそれでは、別曲と言って良いほど違いがあります。茂山家のものは、どちらかというと和泉流と近いので、今回は山本家の方を紹介しました。

授業で使用した動画1)は、先代山本東次郎(三世東次郞)が太郎冠者を演じる、昭和38年収録の古い動画です。白黒でもちろん字幕もありません。これをいきなり見せられると、さすがに訳がわからないかもしれませんが、和泉流で2回観た後なので、意外と理解できることに驚くかも知れません。細かいところに違いは多いのですが、〈木六駄〉であるという大筋は同じですし、和泉流よりも短く単純化されているので、わかりやすいのでしょう。まるで白黒の古い映画を観ているような印象の中で、「狂言といえども武士の芸である」と、格調の高さを重視していた先代東次郞の至芸を観ると、その迫力と独特の存在感に感銘を受けます。

1)NHK編:NHK能楽特選 名人の面影,第5巻,狂言「木六駄」 山本東次郎(昭和38年) ,NHKサービスセンター,1986年.

あらすじ

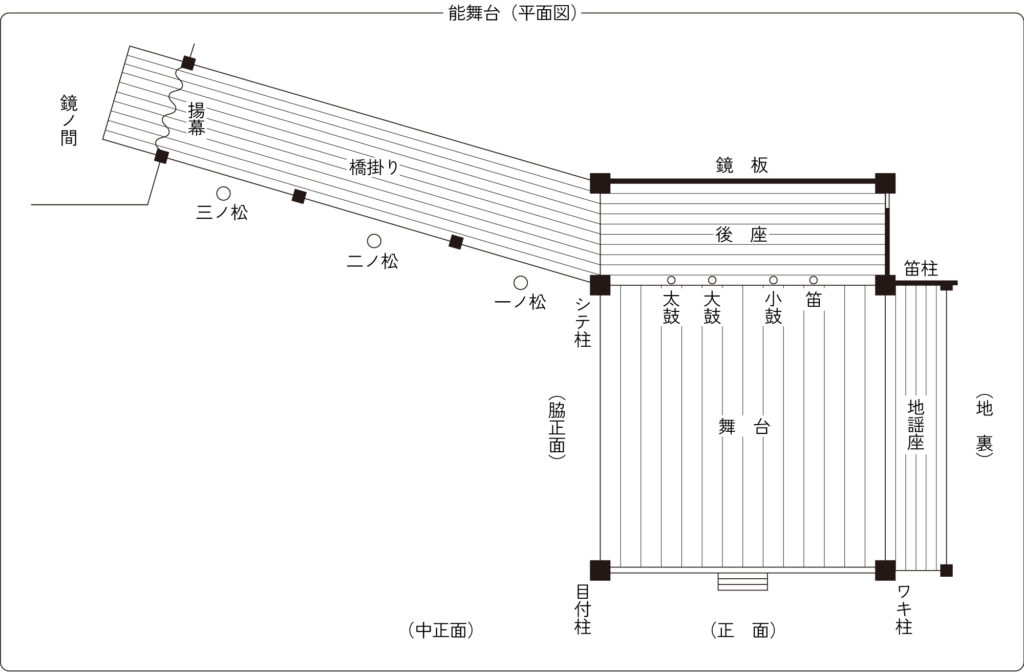

このあたりに住む者が登場し(この時次の場面で登場する茶屋が静かに橋掛りを渡って登場し、一の松辺りに着座する)、山一つ向こうに住む伯父が官途成(任官してその披露をすること)のために普請(建築)をされるので、材木を届けることになったという。太郎冠者を呼び出して、30本の柱を六匹の牛に背負わせ、諸白(上等な酒)を一樽届けさせることにした。雪が降り出しそうな空を見て渋る太郎冠者だったが、自分にも諸白を飲ませると言われて、機嫌よく出かけることにする。(主人・太郎冠者退場)

場面が変わって、峠では茶屋が今日も店を出そうとしていると、空が急にかき曇り、みるみる雪が降ってきた。そこへ近所に住む人がやって来る。山一つ向こうに住む甥に、普請のための木を無心しているのだが音沙汰がないので、様子を見に行くのだという。峠に着くころには大雪となってしまい、途方に暮れて茶屋に駆け込む。熱い茶を飲んだ後、奥で休ませて貰うことにする。(伯父、笛座あたりで後ろ向きにすわる)

再度場面が変わって、大雪の山道である。太郎冠者が笠をかぶり、酒樽を背負い、手紙を懐に入れ、「サセイ・ホーセイ」と声を掛けながら登場する。六匹の牛を引き連れている体である。「小原木」という小謡を口ずさみながらのほろ酔い気分で、足下もおぼつかない。吹雪に足をとられて転んだりしながら、酔いが醒めてしまったとぼやきつつ、峠の茶屋に到着する。

また場面が峠の茶屋となる。

店を開けているのを見て安心した太郎冠者に、こんな大雪の中をどこに行くのだと茶屋が声を掛ける。太郎冠者は酒を所望するが、生憎今日は酒を切らしている。行きがけに飲んだ酒もすっかり冷めてしまって震えている太郎冠者を見て、茶屋は背負っている諸白を飲むように勧める。これだけは駄目だと頑張る太郎冠者に茶屋は、命あっての物種ではないかというので、太郎冠者も納得して飲むことに決める。一盃のつもりがついつい盃が重なり、諸白を飲んだことがないという茶屋にも勧め、肴に小舞など舞い合って、二人はすっかり良い気分になってしまう。太郎冠者は茶屋の舞が良かったと言って、運んできた材木を六匹の牛ごと茶屋にやってしまう。寝入り込んでしまった太郎冠者を尻目に、茶屋は牛を引いて退場する。

太郎冠者はぐっすり寝入ってしまっている。そこに別室から伯父が出て来て、太郎冠者を見つける。酔いが醒めない太郎冠者を無理矢理引き起こし、甥からの文を読んで木六駄はどこだと問いただすと、自分が木六駄という名を付けて貰ったのだと嘯く。諸白はおまえが飲んでしまったのだろうと言われ、牛のせいにして逃げ出す。怒った伯父が後を追う。

山本東次郎家の木六駄

あらすじを読むだけでも、和泉流とは随分違っていることがわかると思います。さすがに荷物を積んだ十二匹の牛を奥丹波から都まで雪道を一人で連れて行くのは非現実的だとの判断があるのではないでしょうか。また、酒宴の場で舞われる小舞も、大曲の「鶉舞」ではなく、太郎冠者と茶屋がほんの座興として短い小舞をさっと舞います。

和泉流では、しらふで大雪の登り道を十二匹の牛を連れて行く峠までの道と、ほろ酔い気分で雪も小降りになった下り道を六匹の牛を連れて行く都までの道と、状況の違う山道の演じ分けという見所があります。一方山本家の方は、最初から酔っている状態で六匹の牛を連れていきます。山一つ越えるという道程で、しかも途中の峠の茶屋までですから、距離は圧倒的に短いですね。様子を見ようと出かけてきた主人の伯父と茶屋で出会いますから、演技の重複が避けられています。

その他にもいろいろな違いがあって、それを見つけるのも楽しみの一つです。順番に見ていきましょう。