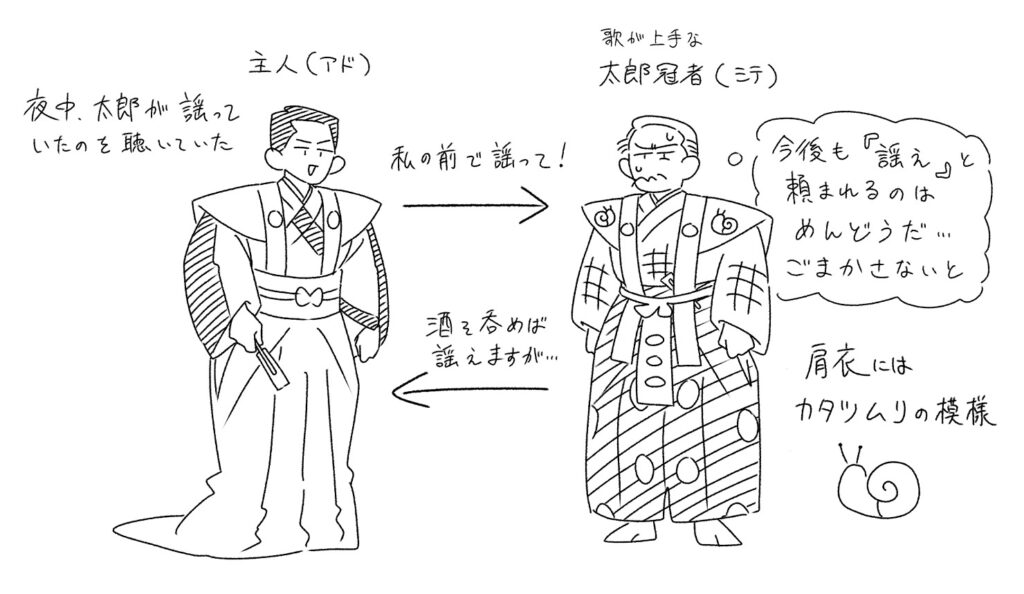

登場人物

シテ(主役) 太郎冠者

アド(相手役) 主人

〈寝音曲〉も〈木六駄〉同様、和泉流と大蔵流で内容に色々な違いがありますので、まず今回は和泉流、次に大蔵流を取り上げたいと思います。ストーリー展開の大筋は同じですが、見せ場の演技や、主人と太郎冠者の関係、結末などに違いがあります。

私自身は能の研究者なので、学生の頃から、能は興味深く面白いと思いながら鑑賞していましたが、狂言は一言で言えば「くどい!」と思えることが多く、あまり好きではありませんでした。能のお付き合いでちょっと辛抱しながら狂言を見る、そんな状態での中で初めてみた〈寝音曲〉は、特別に面白い狂言だと思いました。能をパロディーのように使って笑いを取る、真面目な能をここまで笑いの対象にできるのだと、つくづく感心した記憶があります。

今は狂言の良さを多方面から感じることができ、能よりも楽しく鑑賞することも多いくらいに、狂言に親しんできましたが、今も変わらず、最も好きな狂言かもしれません。狂言の魅力がコンパクトに詰まった〈寝音曲〉ですが、岩田さんは太郎冠者と主人のやり取りの面白さにぴったりと焦点を当てて、巧みに特色を捉えてくれています。

授業で使用した動画は、6世野村万蔵が太郎冠者を演じる、1973年10月にNHKで放映された古い動画です。松濤にあった観世能楽堂で上演されたものです。主人は万作師がつとめています。

あらすじ

偶然家の前を通りかかって、太郎冠者の謡の声を聞いた主人は、冠者に謡を所望する。今後たびたび謡わされては大変と迷惑顔の冠者は、飲まなければ謡えないと酒を所望する。主人は一刻も早く謡わせようと、自らの酌で大盃になみなみと注いでは、急かせる。三盃飲ませて早々に酒を片付けてしまう主人。冠者は、実は女ども(妻)の膝枕で寝ていてでなければ声が出ないのだという。

主人は自分の膝を貸すというので、冠者は仕方なく横になり、「女ども女ども」と、主人の顔を撫でてびっくりさせ、「ざれついた所でござる」と言う。短い謡を謡う。主人が褒め、座って謡っていろと言うので試してみるが、どうしても声が出ない。では立って歌って見ろと言われ、立って無理矢理声を出そうとすると、腹痛を起こしてしまう。

主人はもう一度膝を貸すから今度はもっと長い謡を謡えと言い、冠者は仕方なくまた膝枕に横になって能〈海人〉の「玉ノ段」を謡い出す。いい調子で謡い続ける冠者を見ていた主人は、時々冠者の頭を持ち上げてみる。初めのうちはその度に声が出なくなるが、それを繰り返す打ちに冠者は取り違えて、頭を上げると声が出て、下ろすと声が出なくなってしまう。そのうちに冠者は立ち上がって、朗々と謡いながら舞い出してしまう。最後まで気持ちよさそうに舞ってしまった太郎冠者を見て、主人は「その声はどこから出た」と怒り、追い込む。

膝枕で「玉ノ段」を謡う

能〈海人〉は、世阿弥の芸談をまとめた『世子六十以後申楽談儀』に、世阿弥よりも一世代前の金春権守が演じた記事があるので、古い能です。現在演じられる形は世阿弥によって改作された後のものですが、『申楽談儀』の記事には「玉ノ段」を金春権守が舞った様子が書き留められています。現在の謡い方・舞い方とは随分違ったのでしょうが、内容については、玉取りの様子を演じる見せ場であることに変わりはありません。

世阿弥よりも古い時代の舞について具体的にわかる唯一の記録なので、歴史的にもとても貴重であると言えます。どんな内容かは第3回でご紹介します。

能にとって大切でとても面白い「玉ノ段」を、狂言ならではの謡い方舞い方で笑いの対象としてしまうのが、和泉流の〈寝音曲〉です。