鬘桶の蓋を盃とし、扇で酌をする演技は、〈木六駄〉などでも見られる定型的なものですが、酌の仕方、呑み方、酔い方など、微妙に違う演技の積み重ねで、演者の個性が際立ちます。

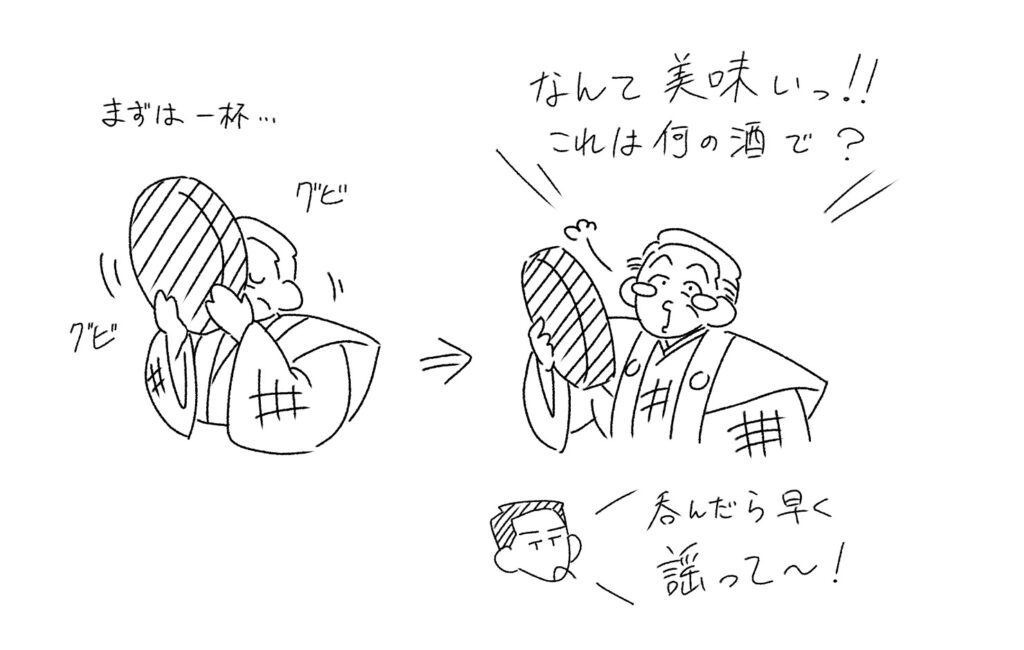

この場面では、主人は早く謡わせようと、「呑め呑め」と責っ付きますから、ゆっくり味わって酒の味を楽しむという雰囲気からほど遠いのですが、酒に目のない太郎冠者のようで、そんな主人を尻目に、十分楽しんでいるようです。このあたり、太郎冠者のしたたかさもしっかり出ていますね。

ここで主人が持ってきた酒はとびきり上等だったようで、普段呑んでいたものとは大分違うようなので、太郎冠者は大いに気を良くして、楽しんでいます。

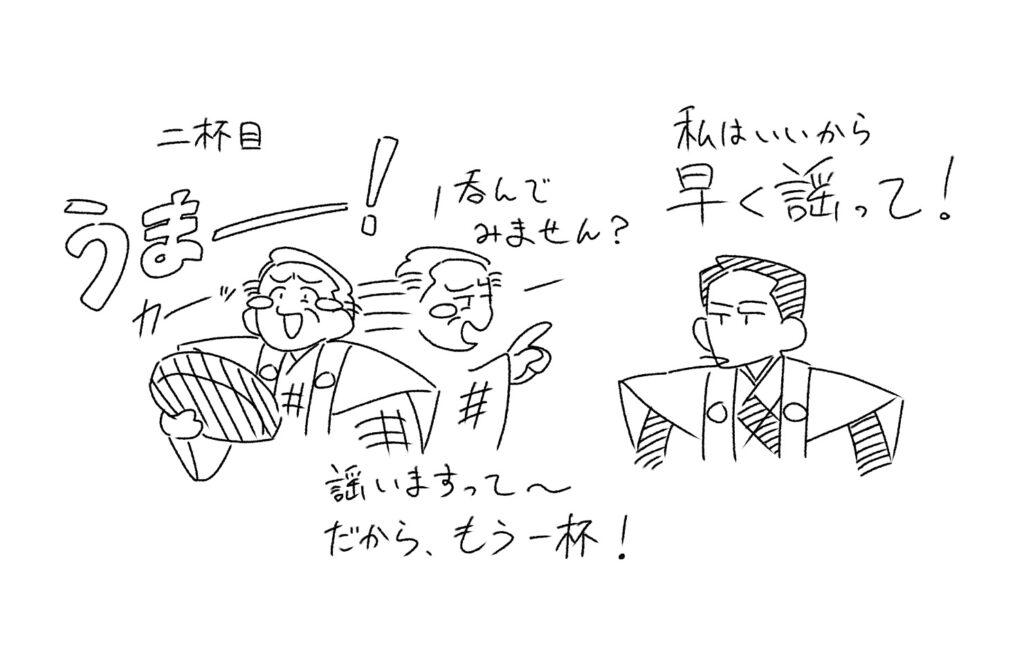

太郎冠者は主人を相手にしているのに、遠慮というものがありません。

二杯目を平らげると、さすがに一人で呑んでいるのも気が引けたのか、主人に「何とお前もちと上がりませぬか」と、主人にも酒を勧めます。ここでの何気ないやり取りで、主人が下戸で酒は嗜まないことがわかります。だから上等なお酒を惜しげもなく呑ませるのだなとか、酒の味わいや、だんだん良い気分になることなど、主人は全然理解できない人であることもわかって、二人の人間関係が面白く提示されます。

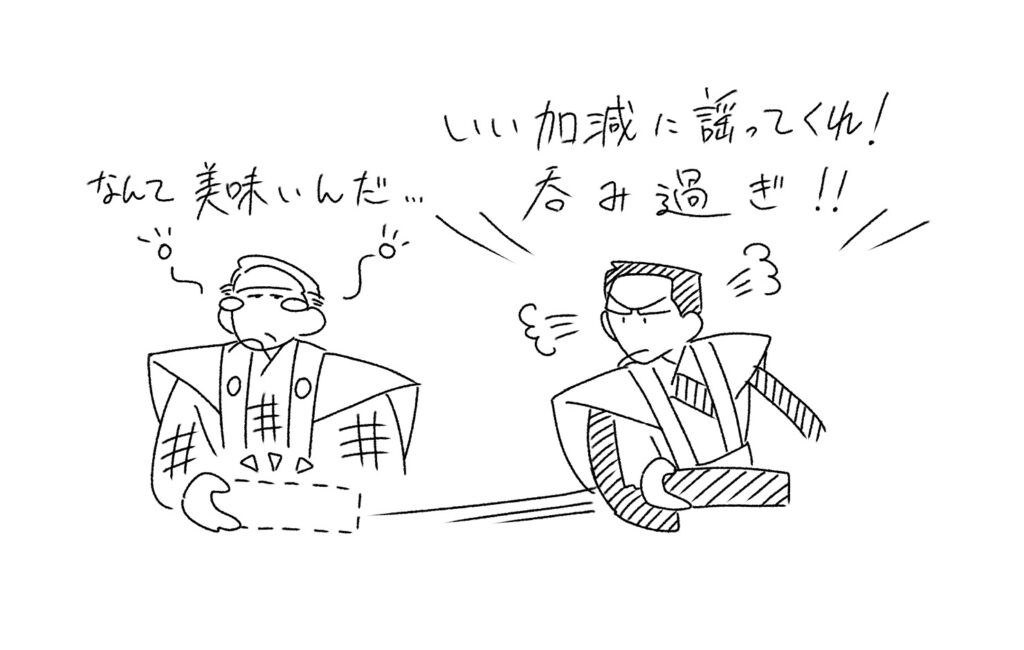

三杯目を催促すると、流石に主人もしびれを切らし、「まだ呑むか」「過ぎようぞよ」と、あきれ気味です。

まだまだ呑みたい太郎冠者ですが、主人は三杯呑ませた後、さっさと盃を片付けてしまいます。

酒の呑み方、酔い方

大杯を飲み干す仕草はきっちりした型があって、一杯目・二杯目・三杯目と呑むスピード・呑み方・味わい方・酔い方などだんだん進んでいく様子が手に取るようにわかる演技を見せます。

六世万蔵は自身大の酒好きでもあったようですが、その演技は絶品と評価されていました。酔ってくる仕草の中で、顔まで赤くなったように見え、酒の匂いまで漂っているように感じさせました。

観客は大喜びでその演技に酔いしれましたが、万蔵の方も「今日のお客は気持ちよく酔わせてくれた」みたいなことを言っていたらしく、観客あっての名演技でもあったのです。

岩田さんは、演技を通じて太郎冠者や主人の気持ちに踏み込んで、可愛らしい絵にしてくれていますね。